2023年5月31日修訂

1. 蘇美爾文的產生

人類第一套文字

人類口語有上百萬年的歷史,估計在五至十萬年前才發展成熟;文字的歷史則相對地短得多,即使最古老的文字也只在五千多年前才產生。

學者大都認為,蘇美爾文 (Sumerian Writing) 是人類最古老的文字,在公元前三千多年誕生於西亞現今伊拉克南部。當時在那裏居住的蘇美爾人,因為有記帳的需要而不經意地創造了人類第一套文字。為了記錄物品的種類和數量,以及收發物品者的名字或職銜,簿記人員用蘆葦稈筆枝在濕潤的小泥板上壓印出和刻寫出一個個符號。例如要登記 30 瓶啤酒,他們會用圓柱形筆端在泥板上壓印出三個圓形印記,以表示‘30’的數目;再用另一端的筆尖刻寫出一個啤酒容器 。這樣,物品的種類和數量就一目了然,如下圖所示:

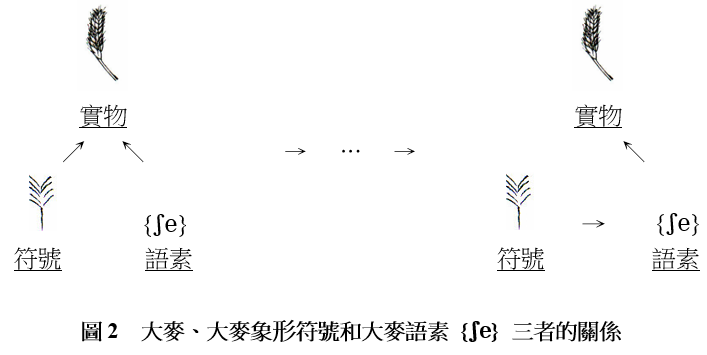

人們創造這些符號時,可能並沒有意識到符號所代表的事物,其實在口語中早已有稱謂。由於不斷要記帳,人們終於把符號和口語中的稱謂扯上了關係。現以表示大麥的刻寫符號(見圖 2 中的符號)為例來說明。大麥在蘇美爾語中叫做“社” /ʃe/。當人們創造這個象形符號時,很可能只想到用它來表示大麥這實物,而沒有想過這符號與口語語素 {ʃe} 有甚麼關係。但當他們經常使用大麥的刻寫符號時,有時免不了會叫它做 /ʃe/,起初並不自覺這樣做其實已經把符號與口語語素 {ʃe} 扯上關係。可是經過長時間使用後,大麥的刻寫符號慢慢會與 {ʃe} 連繫起來,兩者最終會掛勾,過程如下圖所示:

2. 蘇美爾文與口語的關係

當人們明白到泥板上的符號其實可以記錄口語稱謂時,就以此為基礎,發展出一套可與口語語素相對應的視覺符號系統,人類第一套文字因此而產生。人類使用了口語上百萬年,才終於明白說話原來是可以寫下來的。

口語是一種早已存在的現成交際工具,經過上百萬年間的每一天的千錘百鍊,表意能力極強,而且人人能用。文字利用口語來發展,可說是好處甚多。理論上,文字可以不理會口語而自行發展出一套與口語無關的視覺符號系統。可是,人們慢慢會發覺視覺符號所表達的意思,其實一早已經可以用口語說出來。當人們明白這個道理之後,符號的發展自然會向口語靠攏。所以實際上沒有一種文字不搭口語的順路車。搭上之後,就可以較容易地迅速發展。視覺符號與口語語素掛勾,是所有文字發展必經的步驟,也是最重要的一步。

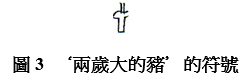

泥板上的符號與蘇美爾語的語素掛了勾之後,大部分符號都是代表單一個語素,例如大麥的象形符號是代表 {ʃe} 這一個語素;小部分符號則代表兩個或多個語素,例如表示‘兩歲大的豬’的符號(見圖 3),代表 {兩}、{歲}、{豬} 三個語素所組成的詞語。所以蘇美爾文可稱為語素文字 (morphemic writing) 或語詞文字 (logographic writing)。

3. 蘇美爾文的造字法

在語素文字中,一個符號基本上代表一個語素。在語素文字的基礎上,可以發展出音節文字和音段文字。蘇美爾文是人類第一套較為完整和成熟的語素文字。明白了這種文字的造字法,就會較容易明白怎樣由語素文字發展出音節文字和音段文字。

蘇美爾文的濫觴

蘇美爾文的前身,是專用來記帳的一些記號。這些記號,起初是用圓柱形筆端在手掌般大小的泥板上壓寫出來的印記,如圖 4 的圓形和楔形印記,用來代表登記物品的種類和數量。

由於需要登記的物品種類越來越多,而印記的形狀變化有限,所以後來要另造一些符號,專用來代表物品的種類。表示物品種類的方法有多種,最常見的是用象形符號,例如用筆尖刻寫出大麥的象形符號來代表大麥,用啤酒容器的象形符號來代表啤酒。有了物品符號之後,原本的印記(見圖 4)則變成只代表物品數量的符號。

泥板上的印記符號後來發展成記號字。法國考古學者貝撤拉 (Denise Schmandt-Besserat) 認為,印記源自新石器時代用來記帳的小泥具 (clay token)。小泥具有不同的形狀,代表不同的物品。例如:一個圓柱體泥具代表一隻羊,一個鈕形泥具則代表十隻羊。[1] 換言之,小泥具除了代表物品的種類之外,還可代表物品的數量。

小泥具作為記錄工具,有時需要長時期儲存起來。公元前大約 3700 年,出現了用來盛載泥具的球形泥盒。把泥具放進泥盒內再封口,泥具除了不會散失外,還可以防止有人更改盒內的泥具。但這方法的缺點是:要點算泥具時,就需要把泥盒打破。人們後來想到可以趁盒面的泥還未凝固時,用泥具在盒面上壓印;多少個泥具就壓印出多少個記號,泥具與記號一一對應,然後才把泥具封存起來。這樣,單憑盒面上的印記,不用打破泥盒,就能知道盒內裝載著甚麼泥具。換言之,印記已經可以代表泥具。人們很快想到,既然有了印記,泥具變得可有可無。後來索性用印記取代泥具,用簡單易造的平面小泥板 (clay tablet) 取代較為難造的球形泥盒。

貝氏指出,小泥板上的很多印記和刻寫符號,都是承接小泥具的傳統。小泥板上的圓形和楔形印記(見圖 4),其實來自泥具壓在泥盒上的印記;而且,小泥板上還有大約 50 個刻寫符號,其實是小泥具的象形符號。

小泥板的記帳能力,比小泥具更勝一籌,最終取而代之。在小泥板上,小泥具所代表的物品數量用印記符號來表示 (如圖 1 中的表示‘十’ 的圓形印記),而小泥具所代表的物品種類則基本上用刻寫符號來表示 (如圖 1 中的表示‘啤酒容器’的象形符號)。

小泥板上的記帳符號

記帳用的小泥板上,有各類不同的符號,除了表示物品數量的印記符號以及表示物品種類的刻寫和壓寫符號之外,還有許多表示名字和職銜的刻寫符號。人們創造這些符號時,印記符號除外,基本上使用以形表義的方法。

當小泥板上的符號向口語靠攏時,符號就慢慢與其口語稱謂掛勾,變成代表語素或詞的字。這些字可以分為記號字和以形表義字兩大類。以形表義字的造字法,又可以細分成象形、指事、義近通用、會意、複合五種。

蘇美爾文首階段的造字法

首階段的蘇美爾文,連記號字在內,一共有六種造字法:1. 記號 2. 象形3. 指事 4. 義近通用 5. 會意 6. 複合。現分述如下:

1. 記號 (Mark)

印記符號跟以形表義的符號很不同。從印記符號的形狀,很難看出其意思,兩者的關係似乎是武斷和無理可循的。但蘇美爾文的印記,其實是承接小泥具的傳統,小泥具的意思一早己有共識,所以印記的意義和用法,並不難被人接受。

代表物品數量的印記符號,由圓形印記和楔形印記兩個基本符號發展成五十多個不同大小和不同組合的圓形印記和楔形印記。印記符號除了代表物品數量之外,還可以用來表示不同大小的容量和面積,記帳時用得甚為頻密。下圖顯示六種常見的圓形印記和楔形印記:

2.–6. 以形表義的五種造字法 (Five ways to create iconic signs)

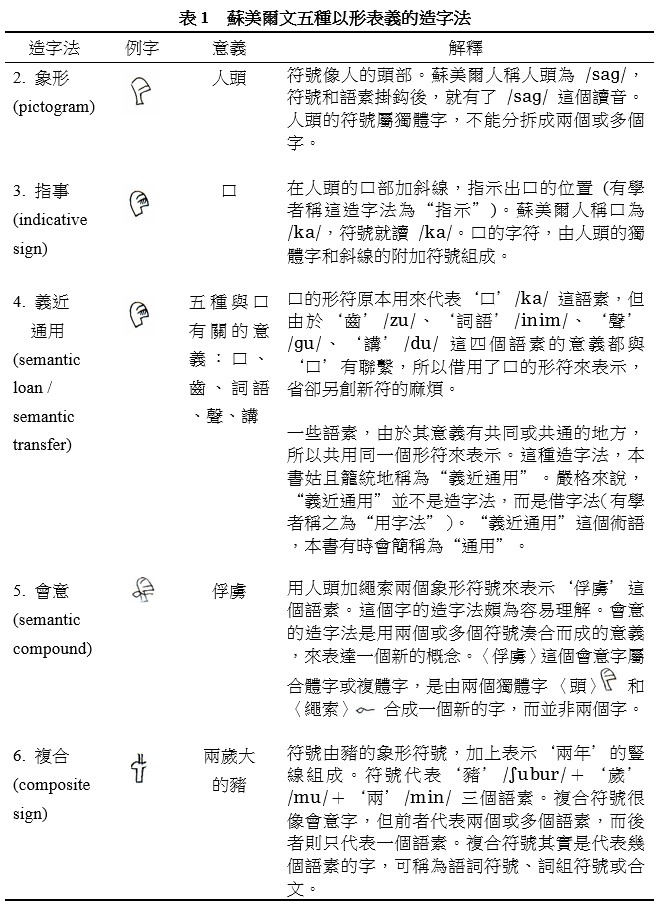

蘇美爾人在泥板上記帳時,需要使用不同的符號來表達不同的意思。創造這些符號時,自然會採用象形、指事、義近通用、會意、複合這五種以形表義的造字法。請看下表:

上述五種字符可統稱為形符 (iconic sign),代表語素或由語素所組成的詞,字符的形狀或多或少表示語素的意義。因此,以形表義的字符亦可以稱為意符或義符 (semantic sign 或 semantogram)。為了統一叫法,以形表義的字符以後一律稱為“義符”。一個義符基本上代表一個語素,所以義符又叫做語素字 (morphogram) 。

當需要快捷書寫時,義符會變得筆劃化,其象形特性會慢慢失去。可是,義符的表義功能卻不會失掉。義符與口語語素相結合後,可稱為字,代表語素,字的意義其實已經由倚重字的外形,慢慢轉移到倚重語素的用法。字義是由語素的用法來決定,而不是由字的形狀決定。符號是否易寫易認,遠比其是否象形來得重要。

蘇美爾文第二階段的造字法

第二階段的蘇美爾文,除了沿襲上述六種字符之外,還產生了同音假借字。下面簡略說明同音假借這第七種造字法:

7. 同音假借 (Phonetic loan / Phonetic transfer)

以形表義的造字法有其極限,並非無往而不利。例如當蘇美爾人要寫出 /enlil til/ 這個人名時,就用上了同音假借的方法。/enlil/ 是一位神的名字,蘇美爾人用星的象形符號(見表 2)來表示。他們相信星宿所在處是神的居所,於是用星的符號來象徵 /enlil/ 這位神。/til/ 解作‘生命’,語義較為抽象,不容易以形表義。蘇美爾人想到借用同音字的辦法。他們稱箭為 /ti/,和 /til/ 的讀音相近,於是借用了箭的象形符號(見表 2)來表示‘生命’/til/。整個名字的意思大概是‘神賦予生命’,跟中文名字 {天賜} 相類似。

箭的象形符號,本字的意義是‘箭’,假借字的意義是‘生命’,本義和假借義風馬牛不相及,兩者毫無聯繫。假借字 (即音符 (phonogram)) 跟本字的形狀完全一樣,同一個字符代表本義和假借義,所以字義要靠上文下理來決定。

音符源自義符。義符有音有義,但音符只取其音。同音假借在蘇美爾文中起初很少使用,到後來需要把虛詞、外國人名和地名寫出來時,才用得越來越普遍。順帶一提,“同音假借”這術語,文字學上一般簡稱為“假借”。

蘇美爾文以單音節字符佔大多數。很多單音節字符因同音假借而變成音節符號。蘇美爾人有時也會用兩個音節符號,來表示一個較複雜的音節。例如容量單位“班”/ban/,蘇美爾人就用〈ba〉+〈an〉這兩個音節符號,把 /ban/ 這個音節拼寫出來。這是人類最早期的拼音方法。這方法的其他例子有:〈ga〉+〈ar〉→ /gar/;〈mu〉+〈un〉→ /mun/;〈ra〉+〈aʃ 〉→ /raʃ/。

蘇美爾文也有表示兩個音節的音符,如〈bala〉,一個音符代表兩個音節,但為數極少。單音節音符佔絕大多數,這是蘇美爾文音節符號的特色。

假借同音字雖然方便,但亦會產生一些問題。例如:蘇美爾文有很多同音的字,假借這些同音字時,就要決定採用哪一個字;又例如:蘇美爾文有頗多字是因義近通用而一形多用的,一個字有多個讀音,用作音符時,就要決定究竟讀哪一個音。這些問題都是蘇美爾文需要面對和解決的。

蘇美爾文第三階段的造字法

蘇美爾文的義近通用字和同音假借字,都是一個符號代表多種意思,引起了一形多用、字義不夠明確的問題。為了減少一形多用字,蘇美爾文附加聲旁或定符於主體符號,使字義更明確。下面簡述這第八種造字法:

8. 附加聲旁或定符 (Adding phonetic complements or determinatives)

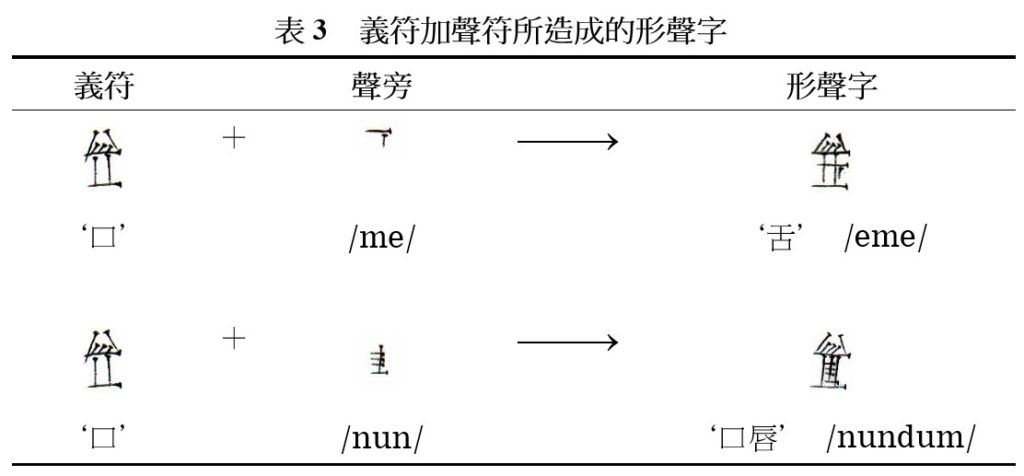

蘇美爾文採用了義近通用和同音假借的方法,造成一個字符代表多個語素的現象;例如口的象形符號(見圖 5),因義近通用而一形多用,可以代表 {口}、{齒}、{詞語}、{聲} 和 {講} 五個語素 (見表 1 第 4 種造字法)。這個字符究竟代表哪一個語素,只能從上文下理來決定。

蘇美爾人稱舌為 /eme/,稱口唇為 /nundum/,按理亦可以借用口的符號來表示,但這符號已有五種不同的意思,再借用來表示‘舌’和‘口唇’的意思,就會負荷過重,容易引起混淆。蘇美爾人於是在口的符號中加入作注音用的聲旁 /me/ 和 /nun/,分別表示‘舌’和‘口唇’的意思,造成〈舌〉和〈口唇〉的形聲字。這兩個字的造法如下表所示:

上表中的〈舌〉和〈口唇〉兩個例字,屬於較為後期的形聲字,字形已完全楔形化,其聲旁 (音符) 只顯示部分讀音,而不是全部。用部分讀音作提示,可能已足夠清楚表示‘舌’和‘口唇’的意思。

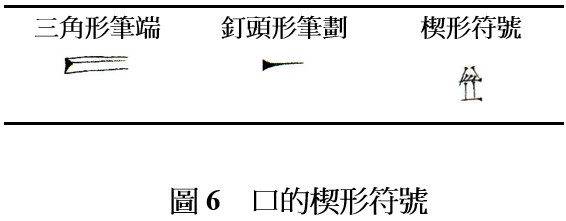

蘇美爾人在泥板上刻寫口的象形符號時(見圖 5),需要繪畫弧形的線條。在線條拐彎的地方,泥土會較容易崩脫。當需要大量書寫的時候,人們會傾向用直線取代弧線,因為直線書寫較為快捷,而且較容易規範化。蘇美爾人在公元前 3000 年已開始用直線取代弧線,到了公元前 2800 年,進一步用壓寫的方法代替刻寫,文字開始楔形化。筆的一端呈三角形(見圖 6),壓在泥板上時,起筆處呈三角形,筆劃則成直線,收筆處較為纖細,筆劃像楔子或釘頭的形狀 (見圖 6),所以這種文字被稱為楔形文字或釘頭文字。

有証據顯示,蘇美爾文由始至終都維持直行閱讀的傳統,而承襲自蘇美爾文的巴比倫文,則一直至公元前十三世紀仍然維持蘇美爾文直行閱讀的傳統。我們仿照蘇美爾人壓寫泥板的實驗令我們相信,蘇美爾人從公元前二十八世紀初便已經改用斜行壓寫泥板的方法,對這種書寫方法會越來越熟習,而斜行壓寫出來的字形亦會漸漸成為標準的字形,斜行壓寫字符時便會按着這個標準字形的習慣筆順,很自然、順暢的把字壓寫出來。關於蘇美爾人斜行壓寫泥板的方法,請參閱《漢字是否為一種好的文字》第9.3.1節。

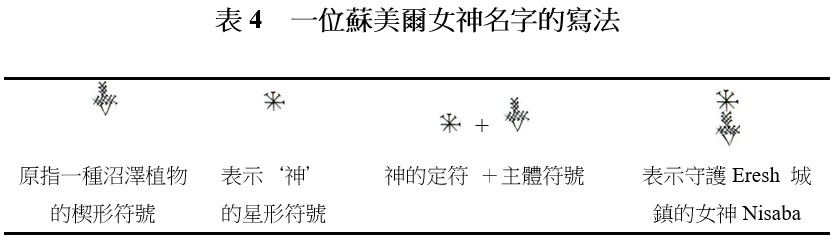

義近通用的字,除了加聲旁外,亦可以加定符 (determinative) 來明確顯示字的意義。蘇美爾文有一個楔形符號,原指一種沼澤植物,因義近通用或同音假借而一形多用,還有四種意思:(1) 烏鴉 (2) 肥皂 (3) 名為 Eresh 的城鎮 (4) 該城的守護女神 Nisaba(見表 4)。要表示第 (4) 種意思時,就會在字的前面加上表示‘神’的星形符號,寫成一個會意字 :星形符號是定符,沼澤植物的楔形符號是主體符號 (義符)。

定符加在名詞的前或後。常用的定符有:〈男〉、〈女〉、〈神〉、〈木〉、〈石〉、〈土〉、〈城〉、〈鳥〉、〈魚〉等。蘇美爾文中的人名和地名,無論是用義符還是音符寫出來,往往都附加〈男〉、〈女〉、〈城〉的定符來明確字義。定符亦源自義符,義符有音有義,但定符只取其義,並沒有讀音。

楔形文字是在泥板上壓寫出來的,筆劃很難寫得纖細,所以,無論是聲旁還是定符,都要佔用一定的空間,不容易與主體符號合成一體,往往只能加在主體符號的上方或下方。偏旁很難和主體符號緊密地結合為一般字體大小的字,能夠成功結合的例子並不多。

4. 蘇美爾文為甚麼會從語素文字發展成語素音節文字

蘇美爾文字彙的數量

公元前 3200 年至 3000 年期間,蘇美爾文的字彙大約有 1200 個。字彙的數量不大,因為字符主要用來記帳,用途頗為狹窄。到了公元前 2600 年,當人們明白到字符可以寫出心中的話時,蘇美爾文開始用來撰寫禱文、記錄歷史以及創作文學,功能日漸擴大。由於要造新字,字彙按道理需要增加。可是,蘇美爾文那時已完全楔形化,符號不再象形,很難再用以形表義的方法來造新字;而且,如上文所述,要造新的合體字也有很大的困難。剩下來最可行的造字法,是並不會增加字符數量的同音假借法。

公元前 2500 年,字彙量不但沒有增加,反而減至不足 800 個。公元前 2000 年左右,字彙數量再降至約 600 個,之後開始穩定下來,並且維持逾千年而不變。字彙量為甚麼會這樣遞減呢?

蘇美爾文字彙量遞減的原因

蘇美爾文的字彙量遞減,主要原因是文字楔形化之後,有部分刻寫字符不能成功轉型成楔形文字。楔形文字的字形沒有刻寫符號那樣清晰,部分楔形文字變得相似,難以辨認,人們必須想辦法取代這些字符。由於文字與口語語素的聯繫越來越密切,人們想到用基本字符來替代部分字符。

取代原有字符的方法

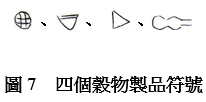

以下面圖 7 中的穀物製品符號為例,這四個符號代表四種穀物製品。如果每種製品都只用一個語素來稱呼,那就要用上四個不同的語素,以資識別。可是,以單音節語素為主的蘇美爾口語卻很可能不會這樣做,而會利用已有的常用語素來稱呼這些穀物製品。例如可以叫它們做井字包、碗包、三角包、葫蘆包。這些常用語素很可能已經有了代表它們的字符或者跟它們同音的字符。人們如果利用這些現成字符來表示這四種穀物製品,不但沒有增加字彙量,反而可以減少四個特設的穀物製品符號。

減少字彙量最重要的方法是同音假借。文字楔形化之後,因形見義的好處隨而消失。寫形的方法失效後,假借同音字是一個相當方便和有效的替代方法。在此消彼長的情況下,同音假借的方法變得普遍。現以一實例來說明。

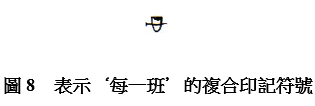

蘇美爾人有一個容量單位叫做“班” /ban/ ;‘每一班’叫做 /bane/,即 /ban/ + /e/。/e/ 有‘每’的意思。‘每一班’,蘇美爾人傳統上用一個複合印記符號來表示(見圖 8)。

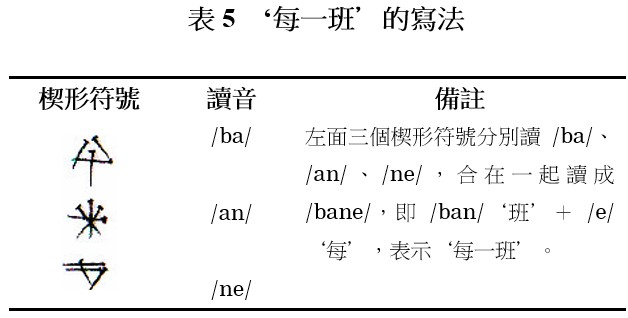

從公元前 2400 年的一塊泥板可以看到,人們用了三個現成的楔形符號(見表 5)來取代圖 8 那個印記符號。[2] 這三個楔形符號分別讀 /ba/、/an/、/ne/,合在一起讀成 /bane/。這個方法就是同音假借,即是假借三個常用的音符,把 /bane/ 的語音寫出來,取代了圖 8 那個特設字符。

上述三個楔形符號可以稱為“假借字符” (phonetic loan) 。這三個假借字都來自義符,但這裏只用作“音符” (phonogram) 。由於每個音符只有一個音節讀音,所以又叫做“音節符號” (syllabic sign 或 syllabogram)。

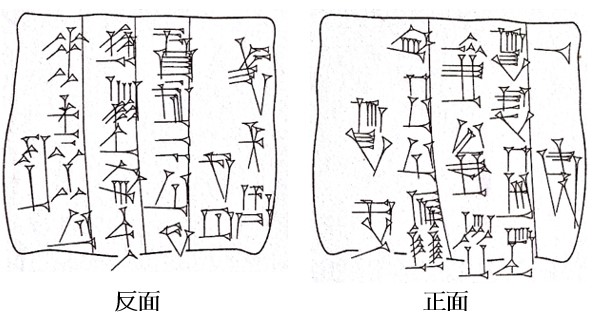

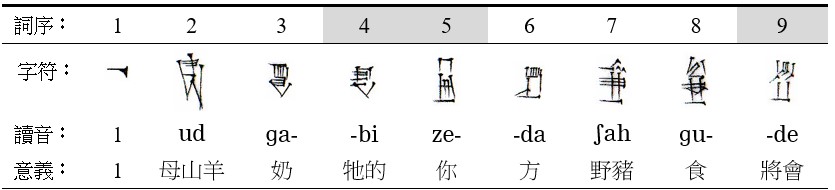

蘇美爾楔形文字的分析

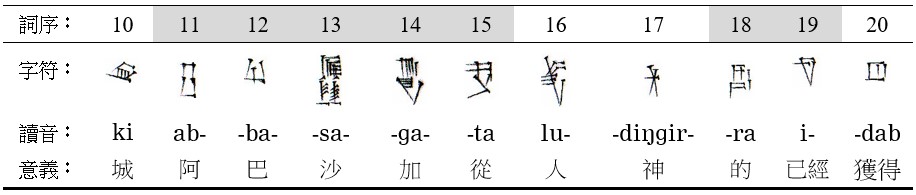

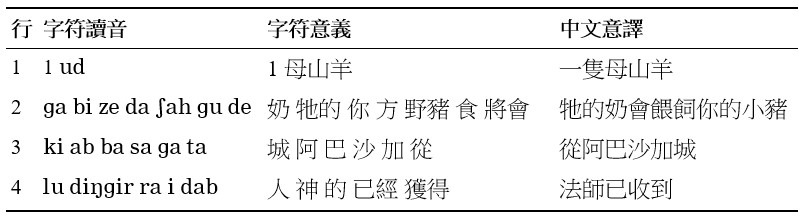

蘇美爾文經過一千年的發展變得成熟。在成熟的蘇美爾文中,同音假借用得相當普遍。現在用一段於公元前 2044 年左右出現的文字來說明。這段文字記錄一間神廟收到一隻母山羊的餽贈,共有 20 個字符,全屬楔形文字,現在用圖 9 來顯示這塊泥板,以及用表 6 來分析這段文字:[3]

圖9 公元前二千年的楔形文字

表6 蘇美爾文字的分析

譯文:法師從阿巴沙加城收到一隻母山羊。母羊的奶會用來餵飼你的小豬。

上表中的符號,有一半估計是音符 (表 6 中灰色部分下面的字符)。符號 11 至 14 可能是音符,寫出了城鎮名字〈阿巴沙加〉的語音。符號 4、5、9、15、18、19 應該是音符。這些符號所代表的虛詞或詞綴,意義抽象,很難用義符來表示,用音符來表示其語音則容易得多。例如 {從} 這後置的介詞,造字時很難以形表義,於是借用同音字(符號 15) 把其語音 /ta/ 寫出來。在成熟的蘇美爾文中,義符和音符大約是參半的。從上表中字符的讀音可以看到,符號多屬單音節,一個符號代表一個音節。例如符號 15,因同音假借而變成音節符號,把介詞 {從} 的語音 /ta/ 寫出來。

西方學者一般稱成熟的蘇美爾文為 word-syllabic writing 或 logo-syllabic writing,意思是詞符和音節符號並用的文字。這類文字另一個稱謂是義符和音符綜合運用的文字,或簡稱為義音文字 (semanto-syllabic writing)。英國語音學家 D. 亞拔克倫比 (D. Abercrombie) 指出,所有文字都力求把口語中的每一個詞,用形體獨特的符號寫出來。[4] 我們認為,“詞”(word)是英語音段文字的產物,所以上面黑體印出來的一句若改寫成:所有文字都力求把口語中的每一個語素,用形體獨特的符號寫出來。,那就更適用於每一種文字了。把語素清楚地寫出來是文字的目標,寫語素的方法基本上只有三種:(1) 把語素的義寫出來;(2) 把語素的音寫出來;(3) 把語素的義和詞音都寫出來。義符 (如表示‘神’的星形楔形符號) 和音符 (如表示 /ta/ 音的音符) 其實都是用來代表語素的,所以,稱蘇美爾文為義音文字,比稱它為詞符音符文字或更為恰當。

蘇美爾文沒演變成音節文字的原因

表 6 中的字符,十居其九是單音節字符。由此可見,蘇美爾文的字符大都屬單音節。理論上,所有單音節字符都可作音符使用。單音節音符靈活性高,運用方便。這有利蘇美爾文往音節文字的方向發展。而事實上,蘇美爾文於公元前 2000 年左右有一段短時期大量使用單音節音符,[5] 但後來可能因為音符太多,影響了閱讀效果而退回義符音符參半的局面。現以一實例來具體說明。

蘇美爾語的音節結構簡單,音節數量不多,語素同音的現象相當普遍。例如{蔴}、{頸}、{聲}、{牛} 這四個語素都讀 /gu/,若用同一個音符來表示,就需要從上文下理來決定究竟是哪一個語素,腦筋需要多動一下才可以。蘇美爾人用四個形狀不同的象形符號分別代表這四個語素,如下圖所示:

圖10 公元前二千年的蘇美爾楔形文字

義符與語素直接掛勾,有一看即明的好處。義符的字義比音符明確,所以蘇美爾人覺得有需要保留一定數量的義符,以便於閱讀。

蘇美爾文使用義近通用和同音假借的方法,令到一個字符代表多個語素,因而造成一形多用的現象。有人會問,既然一形多用字代表多個語素,字義不太明確,蘇美爾人為甚麼不進一步把一形多用字分化成幾個不同的符號,使到一個字符只代表一個語素呢?

蘇美爾文分化一形多用字所遇到的困難

蘇美爾文把一形多用字分化,會產生一些新的問題。人們可以改變一形多用字的形狀來分化成多個不同的字,但分化後的字形要獨特,不可以太接近其他字的字形,否則會增加閱讀的困難。分化字形的方法可以有多種,但要方便、有理據,以及不會額外增加學習新字的負擔。加聲旁或定符就符合這些條件,所以包括蘇美爾文在內的古文字,常常使用聲旁或定符來分化字形。

蘇美爾文把聲旁加插在楔形字中,確實有成功的例子,但為數不多,原因是楔形字往往沒有足夠的空間來容納聲旁。如果把聲旁置於楔形字之上方或下方,就會引起字與字之間的界限不夠清楚的問題。兩個字符上下排列,究竟是一個字還是兩個字,那就要靠上下文的幫助來決定。但這樣做,就會加重上文下理的負擔。可能是這個原因,蘇美爾文寧可捨棄外置聲旁的做法。也可能是基於同一道理,蘇美爾文基本上停留在同音假借的階段,保留着相當數量的同音假借字,並沒有進一步把這些同音字分化成形體不同的字。如上文所述,在成熟的蘇美爾文中,除了小量定符外,義符和音符的比例大約參半。蘇美爾文中的義符,由始至終都佔一個很重要的地位,所以蘇美爾文並沒有全盤往音節文字的方向發展。

蘇美爾文的聲旁不外置是有原因的。如果容許聲旁外置,蘇美爾文就會產生很多形聲字,經常造成字與字之間界限混亂的問題,上文下理的負擔會太重。但蘇美爾文容許定符外置,因為這樣做利大於弊。定符外置雖然同樣會引起字與字之間的界限不夠清楚的問題,但因為定符的數量很有限,所以上文下理的負擔不會太重。只要認得是定符,就有助弄清楚字義。

蘇美爾文的定符置於一些名詞的上方或下方。例如,在神的名字上方加上神的定符(星的楔形符號)。當蘇美爾人見到這個符號時,就會預計隨後的字符有可能是神的名字。蘇美爾人所信奉的神中,有一位稱為 {太上娘娘},讀 /nin gal/,寫成如表七中右邊那三個楔形符號所示。見到那三個符號,就知道是 {太上娘娘} 的名字。如果沒有神的定符在上面,下面那兩個字符就會是普通用法,或解作‘德高望重的婦女’。由此可見,定符對閱讀蘇美爾文有一定的作用。

表7 蘇美爾女神 {太上娘娘} 的寫法

蘇美爾文的定符,亦可作義符或音符使用,而這三種字符的外表都是一樣。例如上一段所提及的神的定符,作義符用時,代表 ‘神’ /diŋgir/ 或 ‘天’ /an/ ;作音符用時,只會讀 /an/;作定符用時,如上一段所述,則表示後面的字符是神的名字。閱讀蘇美爾文時,需要利用上文下理,並且清楚句子的結構,才能容易明白各個字符的作用。

蘇美爾文分行寫的作用

蘇美爾文為了使讀者容易掌握句子的結構,會按蘇美爾口語的語法結構,把句子分拆成短語或子句,分多行寫出來,行與行之間用横線分隔開,造成一個一個長方格形,字符寫於格內。行寛有彈性,以句子的結構為依歸,所以格內字符的數目有多有少,由兩三個至六七個不等。圖 9 中泥板上的句子,就是按這個方法來分拆。第一句已列於表 6 中,但在實際的泥板上則分拆成四行寫出來 (見圖 9 左邊整塊泥板以及右邊泥板的頭一行) 。句子的分拆如下表所示:

表2.4 蘇美爾文句子的分拆

從中文意譯來看,表 8 中的句子分拆得相當合理。蘇美爾人一行接一行地看字符,會較容易掌握每一行的意思。如果句子沒有這樣分拆開來,蘇美爾人閱讀時會較為吃力。蘇美爾文這種分行寫的方法,今天主要會用標點符號來代替。

小結

蘇美爾人用來記帳的工具,由小泥具變成小泥板。泥板上的記帳符號,慢慢演變成蘇美爾文,符號變為代表語素或詞的字。蘇美爾人跟着面對的問題,是要統一字的寫法以及定出字符排列的方法。文字楔形化時,筆劃不能太纖細,很多符號變得外形相似,蘇美爾人要想辨法解決。當蘇美爾文合併兩個獨體字,來代表一個語素時,又產生了字與字之間界限不清楚的問題。這是所有古文字都要面對的重要課題,本書第十章會詳細討論。

蘇美爾人造字時遇到很多困難,需要想辦法解決,解決後就能往前走一步,但可能亦因此產生一些新的問題,有待解決。例如蘇美爾文楔形化後,書寫確實方便了,但同時產生字形相近的問題。文字的發展往往像摸着石頭過河,見一步走一步,遇到問題後才嘗試去解決。當文字的發展能夠穩定下來時,那就表示舊的問題基本上已經解決了。當社會對文字又有新的要求時,文字就要再作出適度的改變來適應。

[1] Denise Schmandt-Besserat, Before Writing: From Counting to Cuneiform (USA: University of Texas Press, Austin, 1992), p.189.

[2] Hans J. Nissen, Peter Damerow and Robert K. Englund, Archaic Bookkeeping, trans. Paul Larsen (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p.47.

[3] Ibid., p.104.

[4] David Abercrombie, ‘Writing Systems’ in Studies in Phonetics & Linguistics (London: Oxford University Press, 1965), p.87.

[5] M. W. Green, ‘Early Cuneiform’ in Wayne M. Senner (ed.), The Origins of Writing (USA: University of Nebraska Press, 1989), p.51.

Views: 1635