10.6.5 三大古典文字書寫語素的方法:

(五)假借 (phonetic transfer / phonetic loan)

許慎説:“假借者,本無其字,依聲託事,令長是也。”李、吳這樣解釋:“假借的定義是指語言中有這個詞,卻沒有造出相應的新字,便依照這個詞的聲音,找一個已有的同音字,借用它的形體來寄託這個詞的意義,例如“令”、“長” 二字。”

“假借”中的“假”,跟“假手於人”的“假”是同一個字,意思是‘借用’。所謂“假借”,是指借用一個現成的字,來代表與這個字同音或音近的語素,因而造成兩個或多個語素因讀音相同或相近而共用一個字符的現象。

上文説過,語素是最小的有意義的語言單位。語素既有音,亦有義。古人為語素造字時,首先想到的會是其語義,而不是其語音。因此,在蘇美爾文、古埃及文和古漢文的濫觴時期,很多字都是基於語素的義而造成的,包括象形字、指事字、會意字和轉注字,這些都是以形表義的字,其外形或多或少顯示其意義。可是,以形表義的造字法有其極限,並非無往而不利。當古人要為一些意思很抽象的語素造字時,就會發覺很難沿用以形表義的方法來造新的字符,不得不假借與這些語素同音或音近的字。在現成的字當中,只要有一個與這些語素同音或音近,就可以借用來表示這些語素的讀音。例如:甲骨文有一句用語 {其唯丁娩},意思大概是‘如果是在丁日分娩’。用語中的 {其} 和 {唯} 兩個語素,意思估計是‘如果’和‘是’,兩種意思都很抽象,不容易用以形表義的方法寫出來,古漢人於是借用了與 {其} 和 {唯} 同音或音近的字,把 {其} 和 {唯} 分別寫成:

第一個符號是簸箕的簡約象形符號,代表 {箕} 這語素。解作‘如果’的語素 {其},與 {箕} 同音或音近,所以假借簸箕的象形符號來代表 。第二個符號是雀鳥的簡約象形符號,表示 {隹} 這語素。解作‘是’的語素 {唯},與 {隹} 同音或音近,所以假借雀鳥的象形符號來代表 。

對於那些需要為語素造字的古漢人而言,同音假借的方法可以説是一種迫不得已的選擇。現再用一個例子來説明這道理。古漢語的語素 {萬},表示‘十千’,意思頗為抽象,古漢人怎樣寫 {萬} 這個語素呢?理論上,人們可以把〈十〉和〈千〉這兩個符號合成一個會意字,來表示 {萬} 的意思。〈十〉和〈千〉在甲骨文中分別寫成:

由於這兩個符號所代表的意思都比較抽象,所以當這兩個甲骨文併在一起時,讀者未必能夠一見其形狀就認識其意義。請注意,甲骨文中的會意字一般都能夠以形表義,因為其合成的部分大都是表示實物的象形字。例如下面這個會意字,相信商代的讀者一見其形狀就會明白其意思是‘涉水而行’。

用會意的方法來寫 {萬} 這個語素既然不理想,古漢人就被迫假借一個已有的同音字,把 {萬} 這個語素的讀音寫出來。{萬} 在甲骨文中寫成:

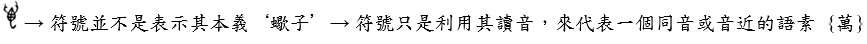

符號象蠍子之形,上面是兩個鉗,下面是蠍子尾部的毒刺。這個象形符號的讀音跟語素 {萬} 恰巧相同或相近,所以被借用來表示 {萬}。本字和假借字的意義分別是‘蠍子’和‘十千’,本義和假借義可以説是風馬牛不相及,所以當蠍子的象形符號被借用來表示 {萬} 時,反而不容易產生混淆。《甲骨文合集》21651 片中有〈萬人歸〉一句,句中的〈萬〉字用作數詞,不可能跟解作‘蠍子’的〈萬〉字混淆。蠍子的象形符號在句中表示‘十千’,而不是‘蠍子’,符號代表 {萬} 的方法較為轉折,可以用下面的流程圖來顯示:

在同音假借字最初產生的年代,相信古人會覺得這種借用同音字的方法多少有點不自然,但諺語有云:習慣成自然。同音假借的方法用得多了,人們便會發覺借用同音字並不會引起很大的問題,於是便會越來越接受這一種方法。若以上文圖五、六、七所顯示的三大古典文字為例,在成熟的蘇美爾文、古埃及文和甲骨文中,分別有40% 、54% 和37% 的字符是經由同音假借而得來的音符。由此可見,在成熟的古文字中,因同音假借而得來的音符是用得相當普遍的。

同音假借這種借字法,令到一個字符代表兩個或多個同音或音近的語素。而轉注這種借字法,亦令到一個字符代表兩個或多個在意義上有共通處的語素。在文字的發展過程中,無論是假借字還是轉注字,都會在字形上趨向分化,使到一個字符對應一個語素。我們猜想,古人造字的初心,是希望一個字符能與一種事物一一對應。古人這種心態可能源於他們對外在世界在認知上的一種原始樸實的感覺。但由於種種原因,古人在起初造字時,不能夠做到一個字符只代表一種意思,有部分字符變成一字多義,同一個字符代表多種意思。在文字的發展過程中,這些一字多義的字會趨向分化,使到一個字符只代表一種意思。

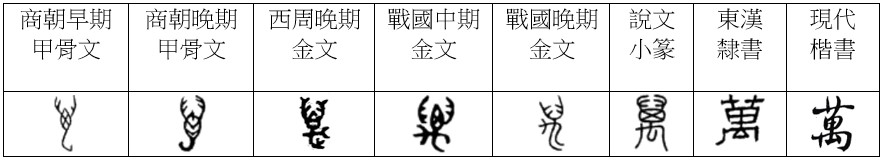

古漢字發展至小篆,解作‘十千’和‘蠍子’的〈萬〉字,分別寫成:

由此可見,經過大約一千年的發展,人們為了更清晰地分化這兩個意義不同的〈萬〉字,便在解作‘蠍子’的〈萬〉字下面,加上〈虫〉字的形旁(見上面小篆第二個字),字形表示所指物屬蟲類。上面解作‘十千’和‘蠍子’的兩個小篆,在楷書中分別演變成〈萬〉和〈蠆〉,在字形上有了更明顯的分別。我們若把下面的小篆〈萬〉字和楷書〈萬〉字相比較,便可以看到後者是從前者演變而來的。

〈萬〉字上面的草字頭其實是指蠍子的一對鉗子,中間的〈甲〉字是指蠍子的身體,〈甲〉字下面的〈厶〉是指蠍子的毒刺,而〈萬〉字下面最後兩筆是指容易被蠍子螫中的手肘。從下面表二十可以清楚看到,〈萬〉字下面最後兩筆是指手肘。

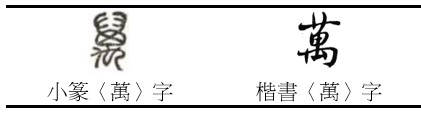

西周晚期金文中的〈萬〉字(見下面表二十),除了顯示手肘符號之外,還在字的最下方畫出容易被蠍子螫中的腳掌。腳掌符號後來在〈萬〉字的主流寫法中省略了,手肘符號亦逐漸簡化。發展至楷書〈萬〉字(見下表最右邊的字),從其最後兩筆仍然可以隱約看到手肘的形狀。一般人學習〈萬〉字時,都不會知道〈萬〉字是由蠍子的象形符號演變出來的。但是,學習者若能知道〈萬〉字在字形上的演變過程,便會比較容易記得整個字是怎樣構成的。

表二十 漢文〈萬〉字寫法的演變

蘇美爾文、古埃及文和古漢文的基本字符,都是以形表義的語素字。語素有音有義,所以語素字亦有音有義。理論上,所有語素字都可作音符之用,但最適合作音符用的, 往往是單音節的語素字。單音節音符較為靈活,容易調配,用起來會比較方便。如果要用同音假借的方法寫一個雙音節詞,可以用兩個單音節音符把其讀音寫出來,而無須假借一個雙音節字。同音的雙音節字一般會較難找到。

蘇美爾文的音符

蘇美爾文以單音節語素字佔大多數,很多單音節語素字因同音假借而變成單音節音符。從蘇美爾字符的讀音可以看到(見表 2),蘇美爾語素以單音節為主,音節結構大都是 CV,結構是 V、VC、CVC 的,為數並不多。這裏必須指出,學者對蘇美爾語語音系統的認識其實不深,原因有二:(一)蘇美爾語的系屬不明,因此學者不能利用一個現成的、與它屬於同一個語系的語言來跟它相比較,去認識它的語音系統。(二)蘇美爾語在公元前二千年後開始淡出歷史舞台,漸漸消亡,沒有留下其後裔語言,學者因而不能通過現今世界任何一種語言去進一步認識蘇美爾語。要研究蘇美爾語的音節結構,唯有通過衍生自蘇美爾文的阿卡德文。[1] 學者從阿卡德人對蘇美爾文的讀法,大約推斷出蘇美爾語的音節結構。可以說,我們對蘇美爾語音節結構的認識其實來自阿卡德人對蘇美爾文的讀法。由於阿卡德語的音節結構比較簡單,所以阿卡德人的讀法未必能夠準確反映蘇美爾語的真正讀音。

蘇美爾文也有一些雙音節語素字,一個字讀兩個音節,例如 /dumu/ ‘孩子’、/banda/ ‘男孩’、/inim/ ‘詞語’、 /munus/ ‘女人’、/geme/ ‘女奴’等,這些字都不會作音符之用。但有一個讀 /bala/ 的語素字屬例外,這個字因同音假借而變成雙音節音符,一個音符代表兩個音節。在蘇美爾文的音符當中,單音節音符佔絕大多數,雙音節音符則為數極少。同音假借的方法在蘇美爾文中起初很少使用,到後來需要把虛詞、外國人名和地名寫出來時,才用得越來越普遍。

蘇美爾人有時也會用兩個單音節音符,來表示一個較複雜的音節。例如容量單位“班”/ban/,蘇美爾人就用〈ba〉+〈an〉這兩個單音節音符,把 /ban/ 這個音節拼寫出來。這是人類最早期的拼音方法。這方法的其他例子有:〈ga〉+〈ar〉→ /gar/;〈mu〉+〈un〉→ /mun/;〈ra〉+〈aʃ〉→ /raʃ/。

古埃及文的音符

古埃及文常常要用同音假借的方法來表示一些詞的讀音。西方學者的研究發現,在古埃及語的古典時期(公元前第二個千紀),古埃及文大約有 750 個以形表義的語素字(這裡簡稱為“義符”),其中大約 170 個常常被借來當音符使用。由於種種原因,音符在古埃及文中用得很普遍,而且別具古埃及語的特色。西方學者把古埃及文的音符分為三大類:單輔音音符、雙輔音音符、三輔音音符。中國學者周有光則把這三大類音符稱為單音符、雙音符、三音符。我們估計,把古埃及文的音符稱為單音符、雙音符、三音符,古埃及人會覺得十分恰當。關於這一點,下文會詳細解釋。在一百七十個常用的音符當中,有二十五個是單音符,九十多個是雙音符,四十多個是三音符。

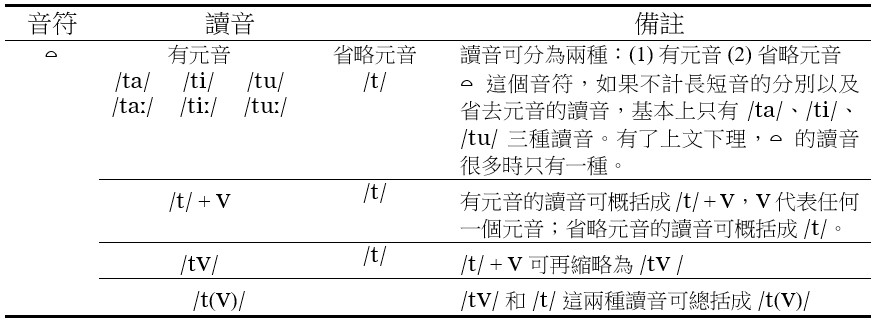

古埃及語與古代閃語屬於同一個語系,動詞的讀音因人稱代詞和時態不同而產生變化,而名詞亦因性、數、格之不同而讀音有異。在古埃及語中,大多數動詞和名詞的讀音是 C1V1C2V2 或 C1V1C2V2C3V3,少數名詞的讀音是 C1V1。詞中的輔音 C 構成詞匯語素的詞根,表示詞匯語素的核心意義;元音 V 則構成語法語素,表示語法語素的語法意義或派生意義。由於 V1、V2 和 V3 的讀音都有幾種,而且有時可以省略,所以由同一個動詞或名詞衍生或派生出來的各個詞,其元音讀音多變,唯一不變的讀音是 C1、C2 和 C3。這些衍生或派生出來的各個詞,可以用同一個義符來代表,這個義符因而可以有不同的讀音,其輔音讀音固定不變,但元音讀音則多變。音符源自義符。義符的讀音,就是音符的讀音。義符有音有義,而音符只取其音。義符的元音讀音多變(輔音讀音則不變),音符的元音讀音也跟着多變(輔音讀音則不變)。這就是古埃及文音符的特色。讀音是 C1V1 的音符,西方學者稱之為單輔音音符;讀音是 C1V1C2V2 和 C1V1C2V2C3V3 的音符,西方學者分別稱之為雙輔音音符和三輔音音符。這裏必須指出,古埃及人並不是這樣看待其音符的。現在先用一個所謂單輔音音符來說明古埃及人是怎樣使用其音符的。

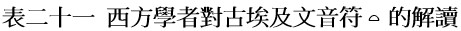

古埃及文有一個饅頭的象形符號,寫成:

這個象形符號因為格的不同 (主格、賓格、屬格)而讀成 /ta:/、/ti:/、/tu:/。當這個饅頭的象形符號假借用作音符時,不但可以代表 /ta:/、/ti:/、/tu:/ 這三個音,還可以代表同聲母和韻母的 /ta/、/ti/、/tu/。上述這六個讀音可以用 /t_/ 這個方式來表示。/t/ 代表開頭的輔音或聲母,而 /_/ 代表輔音後面的六個元音或韻母中的任何一個。西方學者稱這種音符為單輔音字母,一個音符代表單一個輔音,輔音後面的元音由古埃及人自動填上。我們認為古埃及人並沒有輔音和元音的觀念。對古埃及人來說,饅頭象形符號這個音符有六個讀音,由上下文來決定是哪一個讀音。饅頭象形符號這種音符相當獨特,有別於蘇美爾文和古漢文的音符。下面表二十一顯示西方學者怎樣分析古埃及文饅頭音符的讀音:

西方學者會把上表中的 /ta/、/ti/、/tu/、/ta:/、/ti:/、/tu:/ 視為 CV 音節,而把省略了元音的 /t/ 視為輔音 C。上文剛剛說過,古埃及人並沒有輔音和元音的觀念。對古埃及人來說,饅頭符號這個音符有六個讀音,由上下文來決定是哪一個讀音。當 /ta/、/ti/、/tu/ 這三個短音讀得輕快時,會讀成 /tə/,或甚至 /t/。對古埃及人來說,饅頭符號這個音符無論是讀成 /ta/、/ti/、/tu/、/ta:/、/ti:/ 或 /tu:/,還是 /tə/ 或 /t/,都是單一個音。若把饅頭符號這類音符稱為單音符,相信古埃及人會很容易接受,因為這個名稱很符合他們的語感。我們相信在古希臘音段文字產生之前,古埃及人跟其他民族一樣,既沒有輔音和元音的觀念,亦沒有音節的觀念,而只有“音”的觀念。這個“音”是所有民族在說話時都能感受到的最小的語音單位,每個人憑着自己對母語的親切認知和直覺,都能夠把同族人所説的話分析成一個一個“音”,這種直覺是每個人對語音都有的基本認知,而這個“音”大致上便是語音學者所說的“音節”。[2]

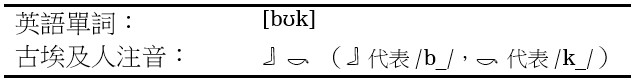

請注意,當甲民族覺得是一個“音”時,乙民族卻可能覺得是兩個“音”。例如 book 這個英語單詞,讀 [bʊk],英語人士會覺得是一個“音節”,而不是兩個“音節”(所謂音節,譯自英語中的 syllable,這個詞在十四世紀已經從古法語進入英語詞匯,今天已成為一個日常的英語詞滙),但是,如果問古埃及人 [bʊk] 有多少個音,他們可能會說 [bʊk] 近似其母語的兩個“音”。眾所周知,我們在聽或講外語時,都或多或少會受到自己母語的影響,不一定能夠把外語聽得或講得準確。[bʊk] 這個讀音,相信古埃及人會聽得較為準確,因為他們的母語有 /b_/ 和 /k_/ 這些音。如果要求古埃及人把 [bʊk] 這個讀音寫下來,相信他們會用以下兩個單音符來注音,第一個音符代表 /b_/,第二個音符代表 /k_/:

當他們把第二個音符讀出來時,大概會輕讀成 [kʊ] 或 [kə],跟英語實際的讀音 [k] 有些少分別。

總而言之,把下面這類音符稱為單音符,古埃及人相信會很容易接受。

從西方人的角度來看,上面這類音符的音值很多時是一個音節,偶爾是一個輔音。但從古埃及人的角度來看,上面這類單音符的音值無論是一個完整的音還是一個縮短了的音,都可以看成是單一個音。

古埃及文亦有比單音符更為複雜的音符,例如象狐皮的音符和象心氣管的音符(見下表)。

當狐皮音符和心氣管音符用作音符時,分別代表 /m_s_/ 和 /n_f_r_/ 的讀音。理論上,在 /m_s_/ 的讀音中,/m_/ 和 /s_/ 各代表着六個不同的音節。西方學者分別稱狐皮音符和心氣管音符為雙輔音音符和三輔音音符。但是,古埃及人會把這兩類音符看成是雙音符和三音符。如果按西方學者的分析,這些雙音符和三音符的音節結構相當複雜,而且讀音多變。以音節結構最複雜的三音符為例,一個三音符可以有三個音節、兩個音節或只有一個音節,而其讀音要由上下文來決定。但對古埃及人來說,一個三音符無論有多少個音節,都可以看成是由三個“音”所組成的音符,可以不用理會它有多少個音節,而音符的讀音可交由上下文來決定。有了母語的幫助,音符的讀音會很容易決定。

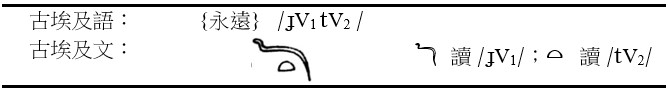

圖七中法老王圖特摩斯三世稱號的寫法,便有很多義符假借用作音符的例子。{永遠} 在古埃及語讀 /ɟV1 tV2 /,意思很抽象,所以假借了眼鏡蛇的象形符號(讀 /ɟV1/)以及饅頭的象形符號(讀 /tV2/),把 {永遠} 的讀音 /ɟV1 tV2/ 寫出來。眼鏡蛇的象形符號和饅頭的象形符號都是單音符。

{主人} 在古埃及語讀 /nV1 bV2/,意思不容易用以形表義的方法來表達,所以假借了籃子的象形符號(讀 /nV1 bV2/),把 {主人} 的讀音寫出來。籃子的象形符號,可以稱為雙音符。{好} 在古埃及語讀 /nV1 fV2 rV3/,其意思不容易用以形表義的方法來表達,所以假借了心和氣管的象形符號(讀 /nV1 fV2 rV3/),把 {好} 的讀音寫出來。心和氣管的象形符號,可以稱為三音符。

古漢文的音符

關於上古漢語的語音,語言學者朱德熙是這樣說的:“在先秦時代,塞音聲母和塞擦音聲母都有濁音、不送氣清音和送氣清音三套。鼻音聲母也分清濁兩套。很可能還有 [kl-、pl-、gl-、bl-、sn-、st-、sk-] 等形式複輔音。所有的音節都以輔音收尾,沒有開音節。輔音韻尾除了見於現代方言(例如廣州話)的 [m、n、ŋ、p、t、k] 之外,還有 [b、d、g]。”[3]

如果朱氏在上面所說屬實,在上古漢語中,一個語素便很可能基本上只讀單一個音節。朱氏在上面描述古漢語時,並沒有說明上古音是否有零聲母,但明確指出所有的音節都以輔音收尾,而且聲母很可能還有複輔音。若有零聲母和複輔音聲母,上古漢語便有 VC 、CVC 和 CCVC 三種音節結構,而以 CVC的音節結構為主。上古漢語的主要音節結構若是 CVC,它便跟許多以 CV 的音節結構為主的語言很不同,例如古印歐語、閃語、日語等。上古漢語的主要音節結構若是 CVC,音節和音節之間便不容易融合在一起;換言之,古漢人在説話時,每個音節基本上都能保持其特性,不容易跟鄰近的音節混合在一起。而且,上古漢語的輔音聲母既有單輔音,又很可能有複輔音,而輔音韻尾的數目亦不少,再加上一定數量的元音和若干個聲調,所以上古漢語不難造出千多個或甚至二千多個讀音不同的音節。這種種特性間接反映上古漢語是一種簡約的語言,一個語素基本上只用一個音節來表示。如果拿日語與上古漢語相比較,便能較容易看到上古漢語這一個特點。日語由於以 CV 的音節結構為主,只有大約一百個音節,所以便往往需要用上兩個或多個音節來表示一個語素。上古漢語由於以 CVC 的音節結構為主,音節的數目可能多達二千多個,確實的數目雖然未能知道,但肯定遠比日語多,是日語的很多倍。日語語素往往是雙音節或三音節,但上古漢語的語素估計絕大都是單音節,只有很少數是雙音節。

語素是每一種語言都不可或缺的基本元素,而每一個語素都有一個基本義。說話由意義帶動,按語序把一個一個語素說出來。說話的目的在於表達一些意思,而要表達意思,得發出語音把語素講出來。可以說,表達意義是說話的目標,而發出語音把語素講出來是表達意義的手段。一個語素可以用一個音、兩個音、或三個音講出來。要用多少個音,視乎語言和語素而定。就上古漢語而言,基本上是一義一音,即是一個語素基本上讀單一個音節。但是,就日語而言,卻是一義一音、一義二音、或一義三音;即是説,在日語中,一個語素可以讀一個音節(例如羅馬字注音是 no、解作‘的’的語素)、兩個音節(例如羅馬字注音是 mizu、解作‘水’的語素)、或三個音節(例如羅馬字注音是 watashi、解作‘我’的語素)。

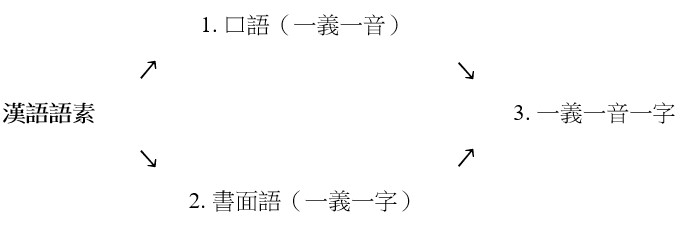

古漢人為某語素造字時,首先會嘗試用一個以形表義的符號把語素的基本義寫出來,所以一個語素基本上用一個字來代表。由於上古漢語的語素絕大都是單音節,所以一個古漢字就讀單一個音節。當這些古漢字用作音符時,這些音符自然就讀單音節。不少人很奇怪漢字為甚麽能夠做到一字一音一義這樣規整,之所以有這樣的疑惑,是因為我們在小時候學漢字時,往往會問這個字怎樣讀,跟着會問這個字是甚麽意思,所以我們很多時都會用一字一音一義的順序來看漢字。當我們發覺一個漢字總是讀單一個音節以及有一個基本義時,就會很奇怪為甚麽漢字總是一字一音一義這樣規整,跟其他文字不同。要解釋這現象,我們得從漢字的根本入手。漢字的根本是古漢語語素。古漢語語素絕大都是單音節,即一義一音。當古漢人創造了漢字後,一個漢字便代表一個古漢語語素,即一義一字。下面表二十二顯示漢語語素與漢字的關係:

表二十二 漢語語素與漢字的關係

從上表可以看到,在未有文字之前,一個漢語語素在口語中基本上用一個音講出來,這是漢語的一個特色。創造了漢字之後,一個漢字便代表一個語素,一個漢語語素在書面語中基本上用一個字寫出來。由於漢語語素讀一個音,所以代表漢語語素的漢字亦讀一個音。口語先於文字,漢語語素先用語音表示,後來才用文字表示。因此,我們看漢字如果按一義一音一字的次序,便符合口語和文字產生的先後次序。但當我們倒果為因地看漢字時,便會見到一字一音一義的現象。從上面表二十二亦可以隱約看到,一個漢語語素的核心部分是其基本義,在不斷使用中會由其基本義慢慢衍生出若干種引伸義。今天,人們只需要用一個音或一個字便能把一個漢語語素的某種意義彰顯出來,這便是“一義一音”和“一義一字”的意思。“音”是聽覺符號,而“字”是視覺符號。語素的意義可以靠“音”和“字”彰顯出來。

這裏必須補充說明以下數點。第一,所謂一義,是指一個語素有一個基本義,而不是指一個語素只有一個語義。從所有漢字字典都可以清楚看到,一個語素除了一個基本義之外,還有不少由基本義引申出來的語義。第二,所謂一音,是指一個語素讀一個音,而不是指一個語素只有一個讀音。有些語素在語言的演化中會衍生出兩個或多個讀音,例如 {生長} 中的 {長} 這個語素,用普通話讀成 zhǎng;而 {長短} 中的 {長} 這個語素,用普通話則讀成 cháng。由此可見,{長} 這個語素因語義的引申而產生兩種不同的讀法。讀 zhǎng 的 {長} 很可能是基本義,而讀 cháng 的 {長} 則很可能是引申義。一個讀音表示基本義,另一個讀音表示引申義,讀音分化後其實增加了人際溝通的效益。這種分化讀音以明確表示基本義和引申義的現象,在漢語中頗為常見。第三,所謂一字,是指一個漢字。古漢字由甲骨文發展到小篆,經歷了一千多年,字的形體變化很大,但字都屬豎長形。今漢字由隸書發展到楷書,經歷了約四百年,字的形體變化卻不大,字形由畧為豎長漸漸演變成方正微長,最後演變成正方,字與字之間的界限因而相當清楚,無論是直排還是橫排都相當規整。一個漢字可以説基本上表示一個基本的意義。

古漢語語素寫成古漢文時,單音節語素(如 {馬})和雙音節語素(如 {窈窕})會分別用一個字和兩個字來表示。換言之,在古漢文中,一個字便讀單一個音節。當這些字被假借用作音符時,音符當然亦是單音節。例如甲骨文〈其唯丁娩〉中的〈其唯〉,便是假借下面兩個同音或音近的象形字

把虛詞 {其} 和 {唯} 的讀音寫出來。我們相信,三千多年前,這兩個虛詞讀單音節,就跟今天一樣。從上古至今,漢語語素的音節結構起了一些變化,複輔音消失了,亦產生了一些開音節,因而出現了 V、CV、VC 和 CVC 等音節結構,字調亦可能畧有增加。這種種變化卻沒有防礙漢語語素保持讀單音節的特色,漢字代表漢語語素,所以從古至今漢字一直保持讀單音節。

中國音韻學按傳統把漢語音節分為聲母、韵母和聲調三部分,再把韵母細分為韵頭、韵腹和韵尾。韵腹和聲調是不可或缺的,但聲母、韵頭和韵尾卻可有可無。今天,中國的音韻學者都學習西方語音學,均認識國際音標和漢語拼音,因此亦懂得用 V 和 C 這些西方語音學術語來分析漢語音節,亦因此對聲母、韵母和聲調這些中國音韻學術語有了更具體和細緻的認識。以 {阿} 、{馬} 、{安} 、{半} 這四個語素的普通話讀音為例,今天我們可以這樣説:{阿} 讀 /ā/,/ā/ 是 V 音節,韵母或韵腹是 /a/,聲調是陰平;{馬} 讀 /mǎ/,/mǎ/ 是 CV 音節,聲母是 /m/,韵母或韵腹是 /a/,聲調是上聲;{安} 讀 /ān/,/ān/ 是 VC 音節,韵腹是 /a/,韵尾是 /n/,聲調是陰平;{半} 讀 /bàn/,/bàn/ 是 CVC 音節,聲母是 /b/,韵腹是 /a/,韵尾是 /n/,聲調是去聲。中國音韻學用聲母和韵母分析音節的結構,而西方語音學則用 V 和 C,所以在一些音節的分析上會有不同的看法。例如 {鳥} 的普通話讀音 /niǎo/,中國音韻學把該音節分析為:聲母 /n/+韵頭 /i/+韵腹 /a/+韵尾 /o/+聲調 /上聲/,但西方語音學者卻很可能把韵頭 /i/ 看成屬輔音的通音 /j/,而把韵尾 /o/ 看成二合元音 /ao/ 的一部分,因而認為 /niǎo/ 的音節結構為 CCV,聲調為降升調。中國學者一致認為,把漢語音節分析為聲母、韵母和聲調,最適合用來描述漢語語音。我們可以説,從上古至今這二千多三千年,漢語語音的演變主要是聲母、韵母和聲調內部的變化。

許慎舉〈令〉和〈長〉為假借字之例字。甲骨文的〈令〉字,寫成:

香港中文大學《漢語多功能字庫》認為,這是一個會意字,字形表示在上位者張口(亼) 向跪坐之下人(卩)發施號令,字的本義是‘命令’。〈飲〉字在甲骨文和金文中的寫法顯示,《漢語多功能字庫》這種看法可能是對的。甲骨文的〈飲〉字寫成:

字形顯示右邊的人張口飲用左邊容器裏的液體。這個字發展至金文則寫成:

字中的

字部分,是源於甲骨文〈飲〉字中張口的部分。由此可見,甲骨文〈令〉字的頂部(見下圖)

象徵一個張開的口。所以〈令〉字是會意字,而不是假借字。甲骨文的〈長〉字,寫成:

我們認為這是一個象形字,字形顯示一個扶着拐杖的長髪老人,字中間的短橫可能象徵用來束着長髪的繩子。字的本義相信是‘長者’或‘老人’,所以〈長〉這個字並不是假借字。

[1] 請注意,阿卡德文雖然衍生自蘇美爾文,但阿卡德語跟蘇美爾語並沒有親屬關係,就正如日文雖然衍生自古漢文,但日語跟漢語並沒有親屬關係。

[2] 英國愛丁堡大學前語音學教授 D. Abercrombie 在其 Elements of General Phonetics 第三十五頁中說:The syllable would appear to be an intuitively recognizable unit (of speech) even for primitive peoples. (音節似乎是一個憑直覺便能識別出來的語音單位,即使對原始民族來説也是如此。)這裏所說的“憑直覺便能識別出來的語音單位”,便是我們所說的“音”。

[3] 朱德熙,〈漢語〉,《中國大百科全書:語言文字》,北京,1998,第132頁。

Views: 108