10.6.6 三大古典文字書寫語素的方法:

(六)形聲 (第七部分)

10.6.6.7 蘇美爾文、古埃及文和古漢文在形聲造字法上的異同

我們先前用了相當長的篇幅來介紹古漢文的形聲造字法,因為在意音文字的各種造字法當中,在最後階段產生的形聲造字法是至為重要的。有了這種造字法之後,人們便可以輕易地創造出大量形體各異或甚至形體獨特的字符,跟口語中的語素或詞一一對應,閱讀時會較容易一下子就能取得文字的意思。在文字應用上,閱讀可以說是最重要的一環,因為人們花在閱讀的時間遠遠多於花在書寫的時間。形聲的造字法有利於閱讀,值得我們深入探討。為了更好地彰顯古漢文形聲字的特點,現嘗試把蘇美爾文、古埃及文和古漢文這三大古典文字在形聲造字法上作一比較。

蘇美爾人造合體字時所遇到的困難

形聲字是合體字的一種。由於書寫材料的限制,蘇美爾人在創造合體字時,包括形聲字在內,無可避免會遇到頗大的困難。蘇美爾人住在兩河流域的南部,那裏的黏土俯拾即是,很適合用來造泥板,蘇美爾人於是利用那些黏土來造小泥板,供寫字用;那裏亦盛產蘆葦草,蘇美爾人取其桿部作筆。小泥板和蘆葦筆都是廉價的書寫材料,很容易製成。但在小泥板上寫字卻有一些弊端,其中最大的弊端是:用蘆葦筆不能在泥板上壓寫出很纖細的筆劃,蘇美爾人因而在造合體字方面受到頗大的限制。

由於合體字是由兩個或多個“字”組成,當蘇美爾人初步嘗試創造一些合體字時,便要在寫法上顯示這是一個字而不是兩個或多個字。例如當他們要為 {女奴} 這個蘇美爾語素創造一個合體字時,就曾經遇到這方面的困難。

蘇美爾人怎樣寫 {女奴} 這個語素

蘇美爾語用單一個語素來表示‘女奴’的意思,所以蘇美爾人嘗試創造單一個字來代表 {女奴} 這個語素。下面表四十一簡略顯示蘇美爾文〈女奴〉一字在寫法上的演變過程。表中最左邊的字符是原始蘇美爾文中那個表示‘女奴’的合體字。這個字偶爾出現在記帳用的泥板上,由兩個象形符號組成:第一個是刻寫出來的女性外生殖器的象形符號,讀 /munus/,表示‘女人’;第二個是壓寫出來的山的象形符號,讀 /kur/。這兩個象形符號成斜線排列,表示‘從山中來的女人’,亦即‘女奴’,讀 /geme/。這兩個象形符號斜線排列的方式隱約顯示這是一個字,但斜線排列的字形跟主流的竪長字形並不完全協調。蘇美爾人因為知道女奴大都來自附近山區,以及知道這個字在帳目中是與人力資源有關,所以會很容易理解為甚麽 {女奴} 這語素會這樣寫。

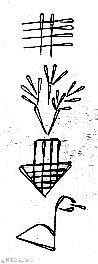

表四十一 蘇美爾文〈女奴〉一字在寫法上的演變

公元前約 3000 年,〈女奴〉一字中的〈女〉和〈山〉兩個符號變成上下排列(見上表),竪長的字形跟主流的字形看齊。蘇美爾的簿記人員不會把字誤讀成〈女〉和〈山〉兩個字,因為他們在記帳用的泥板中已經見慣了由〈女〉和〈山〉這兩個部件所組成的〈女奴〉一字。但當〈女奴〉這個字出現在句子中時,它與前後的字之間的界限便需要分清楚。

公元前 2400 年,〈女奴〉一字出現在句子中,字中的〈女〉字已楔形化,寫成一個三角形,中間的直線移了出去,以騰出空間讓〈山〉字擠進來,但為了遷就三角的形狀,要把〈山〉字倒置。從字的寫法可以清楚看到,〈女奴〉這個會意字已經把〈女〉和〈山〉兩個“字”成功合成一個字(見上表)。

上表最右邊的字符屬於晚期的寫法,逆時針轉了 90°,字中的〈山〉字亦已楔形化。楔形化的〈山〉字要佔用較大的空間,已不能放進三角形內,唯有拿出來,置於字的右邊,字左邊的〈女〉字則還原舊有的寫法。倒置的〈山〉字拿出來後,成為獨體〈山〉字的正式寫法。

古漢文 {女奴} 一詞的寫法

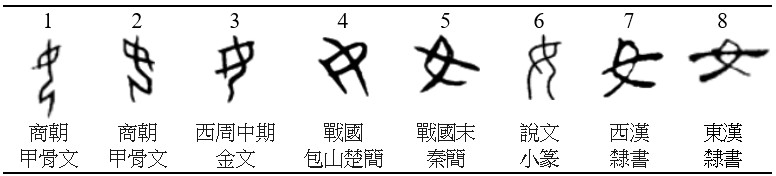

蘇美爾文 {女奴} 這個語素的寫法已談過了,現在說說 {女奴} 一詞在古漢文是怎樣寫的。{女奴} 一詞在漢語中是由 {女} 和 {奴} 兩個語素組成,所以 {女奴} 一詞在漢文寫成〈女〉和〈奴〉兩個字。先説〈女〉字在古漢文中的寫法。下表粗略顯示古漢文〈女〉字在字形上的演變過程:

表四十二 古漢文〈女〉字在字形上的演變過程

上表中的符號 1 和 2 是甲骨獨體象形〈女〉字,字形簡約,象雙手交叠在胸前、屈膝跪着的婦女。符號 3 是西周中期金文〈女〉字,字形比符號 1 和 2 更為簡約。符號 4 是戰國包山楚簡〈女〉字,整個字稍為向左傾側,中間一筆向右傾的斜線象徵婦女的身體,其餘筆劃則代表交叠的雙手。符號 5 是睡虎地秦簡〈女〉字,已經不大象形,微微向下傾斜的橫劃象徵婦女的身體,其餘筆劃則代表交叠的雙手;這個秦簡〈女〉字已初具現代楷書的雛形。符號 6 是小篆〈女〉字,字形跟符號 3 頗為相似,但筆劃呈修飾性的弧形。符號 7 和 8 是西漢和東漢的隸書〈女〉字,寫法基本上跟符號 5 一樣,但字形比較對稱,尤其是東漢隸書〈女〉字。符號 8 既好寫、又好認。古漢文〈女〉字發展至東漢晚期,字形基本上穩定下來。

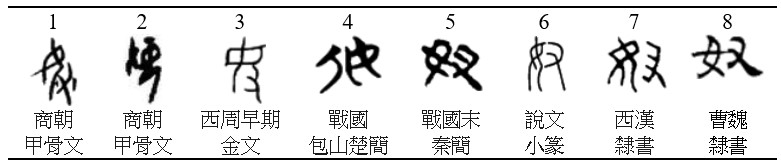

現在談談古漢文〈奴〉字的寫法。下表粗略顯示這個〈奴〉字在字形上的演變過程:

表四十三 古漢文〈奴〉字在字形上的演變過程

上面表四十三中的所有符號都是合體會意字,从女从手,帶出‘女奴’的意思。符號 1 和 2 是甲骨〈奴〉字,字中〈女〉字旁的寫法基本上跟獨體〈女〉字一樣,只不過畧微縮小了一些,而且符號 1 的屈膝部分不明顯。符號 1 中的〈手〉字旁是〈又〉字加兩點,表示五隻手指,置於〈女〉字旁的右下方;符號 2 中的〈手〉字旁則置於字的左邊,簡約地寫成三隻手指的〈又〉字。甲骨〈奴〉字由女和手的簡約象形符號組成,或藉此表示‘驅使女奴執行一些差事’的意思。

符號 3 是西周早期金文〈奴〉字,字形比甲骨〈奴〉字還要簡約,〈手〉字旁跟符號 1 一樣,置於〈女〉字旁的右下方。符號 4 是戰國包山楚簡〈奴〉字,字中的〈女〉字旁的寫法跟表四十二中的楚簡獨體〈女〉字大致上一樣,〈手〉字旁則左置,而且寫得相當簡約。符號 5 是睡虎地秦簡〈奴〉字,字中的各道筆劃呈直角交叉形;從下圖可以看到,〈女〉字旁在風格上跟《黑夫木牘》中的秦隸〈母〉字頗為相似。〈母〉字源出〈女〉字,這兩個字在甲骨文中的寫法中只差兩點。

符號 6 是小篆〈奴〉字,由小篆〈女〉字和〈又〉字組合而成,兩個部件都相應地縮小一些,〈女〉字旁左置、〈又〉字旁右置,從此成為〈奴〉字的標準寫法。符號 7 和 8 同屬隸書,不過較晚的符號 8 寫得遠比符號 7 工整,很接近楷書〈奴〉字。

比較 {女奴} 一詞在亞述楔形文字和漢字隸書的寫法

現在比較一下 {女奴} 一詞在亞述楔形文字和漢字隸書的寫法。蘇美爾文〈女奴〉一字經過大約二千年的發展,在形體上產生了很大的變化,於公元前一千年在亞述楔形文字中演變成上面表四十一中最右邊的符號。相信識字的亞述人都知道,這個符號是由〈女〉和〈山〉這兩個基本字符組合而成。由於在亞述文中代表語素的字所用的字符數量多寡不一,所以字與字之間要有少許距離才能清楚顯示字的界限,否則讀者就要依靠上下文理才能看出字的界限。對於一個經常需要壓寫字符的書吏來說,〈女奴〉這個合體楔形字應該是頗為容易書寫的。至於這個字是否容易認出來,那就要看是否有很多形狀跟它相近的字。在書寫工具方面,由於泥板要保持一定的濕潤和柔軟度才能書寫,所以不能大量預先製造。

古漢字由孕育初期至東漢末期,估計需時大約二千年才能發展出易寫易認的成熟隸書字體,漢字的形體從此穩定下來。{女奴} 一詞在成熟的隸書中寫成如上面表四十二和四十三中的第 8 個符號所示。在成熟的隸書中,每個字的大小相若,而一個漢字基本上代表一個漢語語素,所以漢字即使緊密排列在一起,字與字之間的界限仍然會很清楚。〈女〉和〈奴〉這兩個漢字的筆劃都不算多,形體亦頗為獨特,所以可以説是既好寫亦好認的。公元二世紀初東漢時期,蔡倫改良了造紙的技術,紙作為書寫材料因而在中國用得日益普遍,逐漸取代了竹木簡。紙不算昂貴,並便於携帶,沒有竹木簡般笨重,而且可以大量預先製造,對文化傳播起了很大的作用。

蘇美爾文合體字的寫法

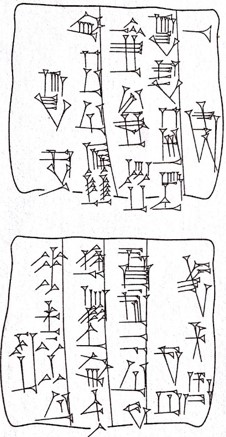

公元前 2800 年,蘇美爾人為了在泥板上能夠快速書寫,便把書寫的方法由尖筆刻寫轉為鈍筆壓寫,符號的筆劃因而楔形化。公元前 2600 年,蘇美爾文開始出現一些句子。由於蘇美爾文是直行書寫,所以字符的寛度是相若的,但其長度(亦可看成是高度)則頗有彈性,字符因而長短不一。現在用一段寫於公元前 2044 年的文字來說明這一點。這段文字記錄一間神廟收到一隻母山羊的餽贈,共有 20 個字符,全屬楔形文字,壓寫在一塊小泥板上。泥板的正面和反面見下面兩個圖:

蘇美爾小泥板

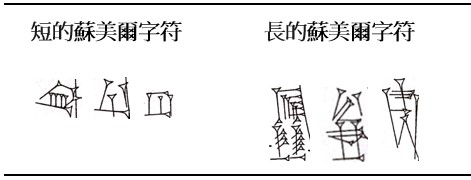

這段文字的頭 15 個字,按句子的結構分為三部分,各佔一行寫在泥板的正面上(見上面第一個圖),最後 5 個字則寫在泥板反面的第一行中(見上面第二個圖)。從這 20 個字符中可以看到,字符的寛度相若,但長短卻不一,下表列出三個短的字符和三個長的字符,清楚顯示蘇美爾字符的長度是頗為參差的。

表四十四 蘇美爾字符長短不一

公元前二十一世紀,蘇美爾人用作書寫的小泥板一般只有掌心般大小。[1] 為了盡量利用泥板上的空間,每個字符都盡可能佔用最小的空間。如果蘇美爾人想造出一個跟普通字符一樣大小的合體字,組成合體字的各個部件便都要相應地縮小,但是,蘇美爾人所用的蘆葦筆卻很難壓寫出很纖細的筆劃,要把字的部件再縮小會遇到很大的困難。因此,為了創造出一個合體字,蘇美爾人只能退而求其次:一是把部件上下放置,一是把部件疊在一起。

當蘇美爾人把定符 (determinative) 附加在名詞的前面或後面時,就造成不少合體字。這些合體字由兩個或多個部件從上至下組合而成。西方學者所說的定符,類似我們所稱的形符或部首。蘇美爾文常用的定符有:〈男〉、〈女〉、〈神〉、〈木〉、〈石〉、〈土〉、〈城〉、〈鳥〉、〈魚〉等。

楔形文字專家 M. W. Green 在其《早期的楔形文字》一文中指出,蘇美爾文有一個楔形符號,指當地一種沼澤植物,讀 /naga/,因義近通用或同音假借而變成一個一形多用字。這個字除了用來指該種沼澤植物之外,還有四種意思:(1) 烏鴉;(2) 名為 Eresh 的城鎮;(3) 該城的守護女神 Nisaba;(4) 肥皂。[2] 她在文中向讀者介紹蘇美爾人怎樣把 (1)、(2) 和 (3) 的意思寫出來。下面是〈烏鴉〉一字在早期蘇美爾文的寫法:

蘇美爾文〈烏鴉〉一字的寫法

{烏鴉} 一詞在蘇美爾語中讀 /uga/,蘇美爾人用了上面四個以尖筆刻成的字符把這個詞寫出來。第一和第三個字符是音節符號,分別讀 /u/ 和 /ga/,把 {烏鴉} 這詞的讀音寫出來。第二個字符是上述的沼澤植物的象形符號,這個符號之所以被借用來代表 {烏鴉} 一詞,大概是因為該沼澤植物生長於當地烏鴉的棲息處。第四個字符是雀鳥的定符,表示烏鴉屬雀鳥類。〈烏鴉〉這個蘇美爾文的寫法清楚顯示 {烏鴉} 一詞的音和義,但問題是:(1) 一個字要用上四個字符才能寫成,而且每一個字符都不容易書寫,所以這樣寫出來的文字並不實用;(2) 一個語素要用多少個字符寫成,得看個別語素而定,不能夠一概而論,一個字所用的字符數目多寡不一,當出現在句子中時,字與字之間的界限便不容易看出來。

上面〈烏鴉〉一字由四個從上至下的字符組成。第二個是沼澤植物的象形符號,大概是因為這種植物生長於烏鴉棲息處而被借用來代表 {烏鴉} 一詞,可視為因義近通用而產生的主體義符。蘇美爾人為了明確表示該沼澤植物符號是指烏鴉,在這符號的前後各附加一個音節符號,清楚寫出 {烏鴉} 一詞的讀音,所以頭三個符號可視為代表 {烏鴉} 的形聲字。最後那個雀鳥定符可視為補足性的義符,用來提示字的所指物屬雀鳥。

現在介紹 Eresh 城的寫法,下圖顯示這個已楔形化的字:

Eresh 城的名字由兩個字符組成:第一個是上述的沼澤植物符號,第二個是城鎮定符。這兩個字符的筆劃頗多,要壓寫出來相信頗為費時,但已經比〈烏鴉〉一字易寫很多。雖然沼澤植物符號在蘇美爾文中有多種意思,但附加了城鎮定符後,該沼澤植物符號是指一個城鎮的意思便變得明確。蘇美爾人見到這兩個字符之後,會知道是指 Eresh 城。沼澤植物符號之所以被借用來代表 Eresh 城,大概是由於 Eresh 城盛產該種沼澤植物。

沼澤植物符號是〈烏鴉〉和〈Eresh 城〉這兩個蘇美爾文都有的符號,一個是刻寫符號,另一個是楔形符號,現在比較這兩個符號:楔形符號雖然筆劃多,但全都是壓寫出來的直線,以 45° 走向為主,寫法容易掌握,而且字形對稱,所以遠比刻寫符號易寫。不過,刻寫符號比較象形,所以比楔形符號易認。由於刻寫符號並不對稱,而且要“隨體詰詘”,不是實用性的文字,所以無可避免會受淘汰。

下圖是 Eresh 城的守護女神 Nisaba 的寫法:

這個女神的名字由兩個字符組成:第一個是代表神的星形定符,第二個是沼澤植物符號。就定符擺放的位置來說,神的定符是前置定符,而城鎮定符則是後置定符。在沼澤植物符號前面附加了神的定符之後,沼澤植物符號是指女神 Nisaba 的意思便變得明確。沼澤植物符號之所以被借用來代表守護 Eresh 城的女神 Nisaba,大概是由於沼澤植物符號可以用來代表 Eresh 城。蘇美爾人見到這兩個字符之後,會知道是指守護 Eresh 城的女神 Nisaba。

M. W. Green 指出,{肥皂} 這個語素在蘇美爾語中讀 /naga/,跟沼澤植物符號同音,所以蘇美爾人借用了沼澤植物符號來代表 {肥皂}。

上文說過,為了創造出一個合體字,蘇美爾人一是把部件上下放置,一是把部件疊在一起。可是,把合體字的部件上下放置,會讓讀者難以看清楚字與字之間的界限。現在用唐代高僧玄裝在其《大唐西域記》所記載的一個天竺地名來說明這一點。他把該地名譯寫成:〈健馱羅國娑羅覩邏邑〉(原文是直行書寫的),地名中的漢字,除了〈國〉和〈邑〉這兩個字之外,都是作音符用,把地名的梵語讀音寫出來。地名中的〈國〉和〈邑〉是義符。有了這兩個義符,讀者便知道地名是〈ΧΧΧ國ΧΧΧΧ邑〉,但卻無法知道地名的真實意思。〈健馱羅〉和〈娑羅覩邏〉可以說是地名的部件,這些音符究竟代表多少個語素,它們構成多少個語素字,一般讀者是無從知曉的。今天,當我們閱讀一個陌生的外國名字時,亦會遇到同樣的問題。例如以下一句:〈北約各成員國已同意將現任北約秘書長斯托爾滕貝格的任期再延長一年。〉當我們讀到北約秘書長的名字時,要一直讀下去以及明白該句子的結構才知道這名字在哪裏結束。〈斯托爾滕貝格〉這六個字才構成一個語素字,跟在一般中文句子中出現的漢字很不同。

在漢字的合體字當中,有不少字的部件是上下放置的,例字多不勝數,如:〈崗、崇、型、墓、娶、嬰、掌、拳、摹、氧、氫、磨、聾、魯、鯊、鼻〉。由於漢字筆劃可以寫得很纖細,字的部件可以相應地縮小,有時亦可採用省畧字形的辦法,所以大家都會把上面的例字看成是一個字,而不是兩個字或三個字。在蘇美爾文中,當合體字中的部件是上下放置時,讀者很多時便要靠上下文才能看清楚字與字之間的界限。但是在漢文中,合體字中的部件即使是上下放置,亦能收納在一個方塊字的框架之內,所以並沒有字與字之間的界限不清楚的問題。這就是方塊漢字的妙處。

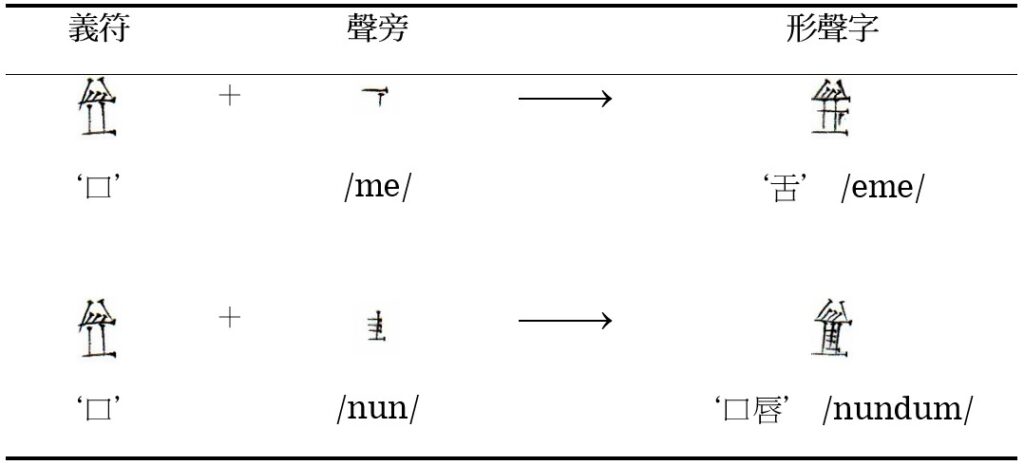

蘇美爾人若把合體字的部件疊在一起,字與字之間的界限就會比較清楚。因此,他們會盡可能把字的部件疊在一起來創造合體字。可是,能夠成功把部件疊在一起的例子並不算多,下面是其中的兩個。蘇美爾人稱舌為 /eme/,稱口唇為 /nundum/,按道理來說亦可以借用口的符號來表示,但口的符號已有五種不同的意思,再借用來指舌和口唇,就會負荷過重,容易引起混淆。蘇美爾人於是在口的符號中加入作注音用的聲旁 /me/ 和 /nun/,造成〈舌〉和〈口唇〉這兩個形聲字,分別指舌和口唇,其造法如下表所示:

表四十五 義符加聲符所造成的形聲字

上表中的〈舌〉和〈口唇〉兩個例字,屬於較為後期的形聲字,字形已完全楔形化,其聲旁 (音符) 只顯示字的部分讀音,而不是整個讀音。用部分讀音作提示,可能已足夠清楚表示‘舌’和‘口唇’ 的意思。

在漢字的形聲字當中,有一些字的結構類似蘇美爾文〈舌〉和〈口唇〉兩字的寫法,例如:〈病〉、〈症〉、〈氛〉、〈氟〉、〈裏〉、〈裹〉。最後兩個例字〈裏〉和〈裹〉的結構還有一些特別之處:〈裏〉从衣、里聲,而〈裹〉从衣、果聲;聲旁〈里〉和〈果〉除了表聲之外,因為都是置於〈衣〉字中間,所以還含有‘內裏’ 的意思。由此可見,〈裏〉和〈裹〉的聲旁〈里〉和〈果〉並不光是表聲這樣簡單,聲旁藏於〈衣〉字中間,也起了“會意”的作用。

在蘇美爾文中,一些形聲字的部件是疊在一起的,如上文所說的〈舌〉和〈口唇〉。從這兩個字的寫法可以看到,字中的形旁〈口〉首先要有足夠的空間來收納聲旁,方能造出一個普通大小的形聲字。但即使如此,字中的聲旁亦只能夠表示一部分的字音,而不是全部的字音。反觀漢字中的形聲字,由於筆劃可以寫得很纖細,把部件縮小會比較容易,而且漢字的讀音都屬單音節,所以只需單一個音符便能把字的整個讀音表示出來,而這個音符一般都能置於一個方塊漢字之内。不過,如果聲旁的形體繁複又或者形旁並無預留足夠空間來收納聲旁,便不得不把聲旁省去一部分,例如〈融〉字,从鬲、蟲省聲;〈炊〉字,从火、吹省聲。所謂省聲,是指省去聲旁的一部分。

古埃及文合體字的寫法

古埃及文的音符,我們在 10.6.5 一節中介紹過了,不贅。古埃及文的形聲字跟蘇美爾文和古漢文一樣,都是由形符和聲符組成。古埃及文的形聲字使用得十分普遍,其字形結構具體地展示了古埃及文合體字的各種寫法。

古埃及文的書寫方向,亦已在 9.3.2 一節中介紹過了,不贅。西方學者在介紹古埃及文時,為了遷就西方讀者由左至右的閱讀習慣,會把古埃及文的碑銘體字符由左往右寫過去。我們在下文介紹古埃及文的形聲字時,亦會採用同樣的方法,閱讀這些形聲字時,要由左往右讀過去。

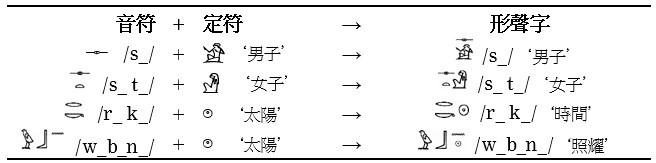

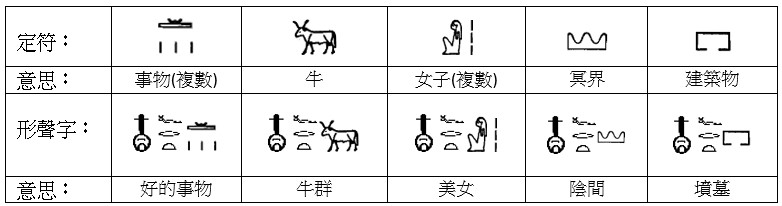

古埃及文的形旁,西方學者稱為“定符”(determinative),一般是加在聲旁(即音符)的後面,更明確地顯示聲旁所指的意思,造成一個一個形聲字,例子多不勝數。請看下表:

表 四十六 古埃及文的形聲字

從上表中的四個形聲字可以看到,每個字中的定符只有一個,但音符則多寡不一,由一至三個不等。音符既可以綫性排列,亦可以上下排列;定符置於字尾,既可以獨立放置,亦可以置於最後的音符的下方。古埃及文的定符,除了能明確顯示字義之外,還因為置於字尾的關係,可以把緊接其後面的字清楚地分隔開來,令閱讀更為方便。上表中的四個形聲字由左至右橫行書寫,所以其高度相若,但字的濶度卻因音符有多有少而不一,有些字呈方形,有些字則呈長方形。

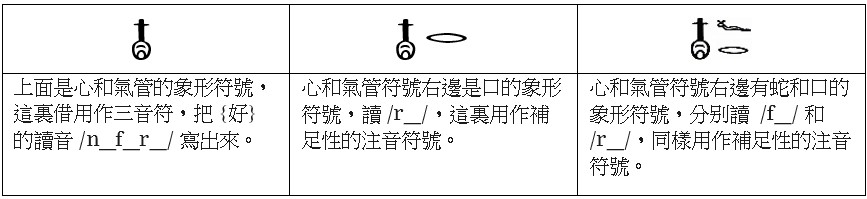

在古埃及語中,讀 /n_f_r_/ 音的詞可能有若干個,其中一個解作‘好’,在古埃及文中可以有以下三種寫法:

表 四十七 古埃及文 {好} 的寫法

在古埃及語中,讀 /n_f_r_t_/ 音的詞有若干個,可以用以下四個音符把其讀音寫出來:

四音符字

頭三個音符剛剛在表四十五中介紹過了,最後的音符是饅頭的象形符號,讀 /t_/。因此,上面的四音符字可以把讀 /n_f_r_t_/ 音的詞寫出來。但是,在古埃及語中讀 /n_f_r_t_/ 音的詞竟然有五個之多,分別解作‘好的事物’、‘牛群’、‘美女’、‘陰間’、‘墳墓’。如果在古埃及文中只用上面的四音符字把這些詞的讀音寫出來,這個四音符字究竟代表哪一個詞,便只能靠上下文來決定。古埃及人想到可以在四音符字右邊附加五個不同的定符來展現這五個詞的意思。下表中的第一橫行列出這五個定符;第三橫行則列出由這些定符和四音符字所組成的形聲字。

表四十八 用定符來展現四音符字五種不同的意思

從上表中的第一橫行可以看到,第一個定符的下方和第三個定符的右邊各有一個用三豎筆寫成的符號,表示‘複數’這語法意義。由於這符號不像定符那樣能夠顯示形聲字的詞彙意思,所以嚴格來說這符號不能算是定符,但這個形狀獨特的符號卻往往因為置於字的尾部而比定符更能清楚顯示字的界限所在。第一橫行中的五個定符類似漢字的部首,粗略地顯示出所指事物的類別。定符一旦和音符結合成形聲字,便能較明確地顯示形聲字的字義,可見定符有明確字義的作用。由於定符的形體各異,所以定符亦有分化字形的作用。從上表中的第三橫行可以看到,這五個古埃及文形聲字都呈長方形,其高度相若,寬窄卻不一。

在上述的五個古埃及文形聲字中,音符是一樣的,定符卻不同。現在介紹古埃及文的另一類形聲字,字中的定符是一樣的,音符卻不同。

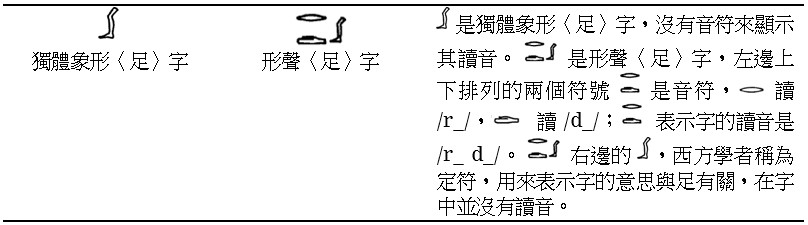

古埃及文的〈足〉字有兩種寫法,一種是獨體象形〈足〉字,另一種是形聲〈足〉字。這兩種寫法見下面表四十七:

表四十九 象形和形聲〈足〉字的寫法

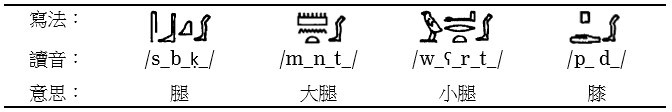

除了上面這個形聲〈足〉字之外,古埃及文還有下面表四十八所示的四個以〈足〉為定符的形聲字,分別代表以下四個古埃及語詞:/s_b_ḳ_/ ‘腿’、/m_n_t_/ ‘大腿’、/w_ʕ_r_t_/ ‘小腿’、 /p_d_/ ‘膝’:

表五十 以〈足〉字為定符的四個形聲字

從上表中的四個形聲字可以看到,字中的定符〈足〉字都是置於字的尾部,而定符前面的各個符號則都是單音符,只有第二個形聲字中的第一個音符屬例外。這個象棋盤的雙音符讀 /m_n_/。由此可見,古埃及文的音符以單音符為主。上面表四十八中那類形聲字的寫法有幾種好處:第一,定符置於字尾,使到字與字之間的界限較為清楚;第二,定符清楚顯示這四個字的意思與足有關;第三,每一個字的字形都因為各個音符的構形不同而變得彼此各異,一個字形只表示一個詞。這三點讓人更容易認出這四個形聲字。

上述的五個古埃及語詞:/r_d_/ ‘足’、/s_b_ḳ_/ ‘腿’、/m_n_t_/ ‘大腿’、/w_ʕ_r_t_/ ‘小腿’、 /p_d_/ ‘膝’,理論上可以單用〈足〉字這個象形符號把它們寫出來。若然,〈足〉字究竟代表哪一種意思,那就要靠上文下理來決定。可是,由於〈足〉字所代表的詞有五個之多,而且意義相近,所以即使有了上文下理的幫助,也不一定能夠清楚顯示究竟是哪一個詞。由此可見,單用 〈足〉字來表示這五個詞並不足夠。另一方面來説,如果光是用音符把這五個詞的讀音寫出來,則每一個詞的字形都仍具有一定程度的獨特性,勝過光用〈足〉字來表示這五個詞。可是,欠缺了〈足〉字這個定符的幫助,這五個詞的大體意思便不能夠很快就掌握得到。

上文説過,古埃及文有兩類形聲字,一類是音符相同,但定符不同。另一類則是定符相同,但音符不同。漢字也有這兩類形聲字。先説第一類。在漢字的很多形聲字中,音符是一樣的,但定符不同,如下面四個都以〈分〉字為聲旁的形聲字:〈吩、氛、芬、忿〉。從這四個字可以看到以下幾點:

- 這四個字的形旁是〈口、气、艹、心〉,分別表示‘說話’、‘氣體’、‘草本植物’和‘心’四種不同的意思。這四個形旁與聲旁〈分〉結合成〈吩、氛、芬、忿〉之後,字的語義和讀音便變得明確。

- 在漢字的形聲字中,形旁和聲旁擺放的位置很靈活,能夠構造出較為獨特的字形。例如在〈吩、氛、芬、忿〉這四個字中,聲旁〈分〉便是因為置於字的右邊、內裏、下面、上面而令到這四個字在形體上更顯得各不相同。反觀古埃及文的定符,由於它要置於字尾來顯示字與字之間的界限,所以定符在字中擺放的位置缺少一些靈活性。但是,漢字的形旁卻不受這方面的約束。漢字的方塊形狀,已經能清楚顯示字與字之間的界限,所以無須像古埃及文的定符般要置於字尾。由於漢字的形旁無須顯示字的分界,可以較靈活地放置在字中的不同位置來增加字形的變化,因而能夠創造出更多形體獨特的漢字來。一些學者認為如果漢字形旁和聲旁有固定的擺放位置,例如形旁一律左置,聲旁一律右置,漢字便會較為簡單易學。他們似乎不明白這種千篇一律的做法,有時候會產生字形相近的問題,例如:以〈口〉字為形旁的形聲字有四百多個,〈口〉字形旁一般是左置的,如下面這五個常用字:〈吐、呼、吸、味、唱〉,但〈和〉字屬例外,〈口〉字形旁是右置的。〈和〉字的形旁〈口〉右置是有道理的:這樣可以避免在字形上跟〈味〉字相混淆。〈和〉字和〈味〉字形體各異,更便於閱讀。漢字方塊的形狀已解決了字與字之間的分界問題,所以可以容許形旁擺放的位置有一些彈性,以增加字形的變化。方塊漢字讓形旁和聲旁能夠更靈活地組合成不同的字形,這便是方塊字的妙處。

- 中文的形聲字只需一個音符便能表示形聲字的整個讀音,但古埃及文的形聲字卻往往需要使用多個音符才能較明確地顯示字的讀音。因此,中文的形聲字一律可以寫成方塊的字形,但古埃及文的形聲字卻要寫成寬窄不一的長方形。中文的形聲字可以説比古埃及文的形聲字凝練、齊整,更便於閱讀。

現在談談第二類的形聲漢字。在這類形聲字中,形旁相同,但聲旁不同,例字多不勝數。古埃及文的〈腿〉字和〈膝〉字用定符〈足〉字來指出這兩個字的意思與‘足’有關,而中文的〈腿〉字和〈膝〉字則用寫成〈⺼〉的形旁〈肉〉字來表示這兩個字屬於身體的一部分。凡是指身體某部分的漢字都往往以〈⺼〉作形旁,如〈肚、肝、肺、胃、腰、腳〉等,可見漢字形旁〈⺼〉在字義方面所涵蓋的範圍比古埃及文的定符〈足〉要廣闊得多。漢字亦有以〈足〉字為形旁的形聲字,但跟古埃及文〈足〉字定符不同,漢字的〈足〉字形旁往往用來表示足部的各種動作,如〈跌、跑、跪、跳、踏、踢〉等。以〈足〉字為形旁的漢字有百多二百個。在漢語的發展過程中,產生了一批能夠細緻地描述某些足部動作的詞語,而為了把這些詞語寫出來,亦創造出一批以〈足〉字為形旁的漢字,例如〈蹣跚、躊躇、蹉跎、躑躅〉。這些詞語多用於書面語,比較不常用。

上文説過,在古埃及文的形聲字中,音符的數量因多寡不一而令到整個字的寬窄不一,有些字呈方形,有些字則呈寬窄不一的長方形。反觀漢字中的形聲字,無論是直行還是橫行書寫,都能大致保持方塊的形狀,如〈狐群狗黨〉這句成語中的四個字所示。這四個字都是形聲字:狐从犬、瓜聲;群从羊、君聲;狗从犬、句聲;黨从黑、尚聲。這四個形聲字若缺少了形旁,字義便不明確。在漢字的形聲字中,形旁和聲旁在字中擺放的位置頗有彈性,形旁左、右、上、下放置都可以;聲旁亦然。聲旁一般只由一個音符構成,所以形旁和聲旁無論怎樣放置,仍然可以拼湊成一個方塊字的形狀,字和字之間的界限亦因而很清楚。

失去表音功能的聲旁會否增加學習字的困難?

有人可能會指出,在〈狐群狗黨〉這四個形聲字中,除了〈群〉字和〈狗〉字之外,聲旁似乎並不反映形聲字的讀音。今天,很多形聲字中的聲旁的確都已經失去原來的表音功能,但請注意,在各種文字中,包括表音文字在內,音符往往反映字以前的讀音,多於今天的讀音。語音是不斷演變的,兩三千年前屬同音的那些語素,在今天卻不一定依然是同音。古漢人在創造上述四個形聲字時,相信它們跟其聲旁是同音或音近的。先說〈狐〉字及其聲旁〈瓜〉的讀音。

〈狐〉字和〈瓜〉字今天在普通話中分別讀 hú 和 guā (漢語拼音注音,下同),兩個字的讀音似乎大不相同。但請注意,以〈瓜〉字為聲旁的形聲字除了〈狐〉字之外,還有〈孤〉字。〈孤〉字讀 gū,跟〈瓜〉字的讀音就較為接近。成語〈孤兒寡婦〉中的〈孤〉字和〈寡〉字都有‘孤獨’的意思,這兩個字因而可能源出於同一個語素。〈寡〉字讀 guă,跟〈瓜〉字今天的讀音更為接近,可見〈孤〉字和〈瓜〉字的讀音在古時有可能是同音或音近的。〈孤〉字和〈狐〉字同樣用〈瓜〉字做聲旁,所以〈狐〉字以前跟〈瓜〉字同音或音近這種情況並非不可能。

〈群〉字今天在普通話中讀 qún,其聲旁〈君〉字在今天則讀 jūn,把〈群〉字和〈君〉字的讀音相比較,就會發覺其韻母中的元音和韻尾相同,但聲母和字調則不同。請注意,以〈君〉字作聲旁的形聲字還有〈裙〉字。〈裙〉字今天讀 qún,跟〈群〉字完全同音,可見〈君〉字在古時有可能是跟〈群〉字同音的。

〈狗〉字今天在普通話中讀 gŏu,其聲旁〈句〉字在今天則讀 gōu 或 jù。以〈句〉字作聲旁的形聲字除了〈狗〉字之外,還有〈夠〉字和〈苟〉字。這兩個字在普通話中分別讀 gòu 和 gōu/gŏu,跟聲旁〈句〉字 gōu 的讀音很接近,可見〈句〉字在古時有可能是跟〈狗〉字同音或音近的。

〈黨〉字今天在普通話中一般讀 dăng,其聲旁〈尚〉字在今天則一般讀 shàng。把〈黨〉字和〈尚〉字的讀音相比較,就會發覺其元音和韻尾相同,但聲母和字調卻不同。請注意,以〈尚〉字作聲旁的形聲字還有〈躺〉字和〈倘〉字,這兩個字在普通話中讀 tăng,跟〈黨〉字的讀音大致上相同,只是在聲母方面有送氣和不送氣的分別,可見〈尚〉字在古時有可能是跟〈黨〉字同音或音近的。

很多學者都指出,在漢字的形聲字中,很多字的聲旁在今天已失去表音功能。這種情況會否增加我們學習漢字的困難呢?現再以〈狐群狗黨〉為例,來說說我們學習這四個形聲字的實際經驗。我們是廣東人,小時候在香港的學校學習漢字,老師和同學都說粵語。我們小時候學習漢字的經驗,應該跟說其他漢語方言的人士類似。先說〈狐〉字。

〈狐〉這個字會在〈狐狸〉這兩個字中學習。在學習〈狐狸〉這兩個字之前,同學們已經從不同的途徑學習了 {狐狸} 一詞,{狐狸} 一詞已經成為我們口語詞彙的一部分。〈狐〉字的讀音一旦跟我們口語中的 {狐狸} 的 {狐} 相結合,我們見到〈狐〉字就知道它怎樣讀。我們稱〈狐〉字左邊的〈犭〉為“狗爪邊”,知道它是指一種動物,但不知道〈狐〉字右邊的〈瓜〉字有甚麽作用。〈狐〉字跟〈瓜〉字的讀音雖然相差甚遠,但對我們學習〈狐〉字的讀音似乎並沒有很大的影響。就〈狐〉字來說,大家都能見字識讀,書寫時則主要靠記憶。至於〈狐狸〉的〈狸〉字,其聲旁〈里〉固然有助閱讀和書寫,但〈狐〉字似乎並不比〈狸〉字難學。

學習〈群〉字時,會覺得其讀音跟〈君〉字有點相似,最重要的一步是把〈群〉字跟口語中 {群眾} 的 {群} 這個語素掛勾,一旦掛勾,除了能見字識讀外,在書寫時還可能因為字音而想起〈君〉這個聲旁。〈群〉字的另一種寫法是〈羣〉,兩種寫法都有人用,分別只是把〈君〉字和〈羊〉字左右或上下放置而已,學習了其中一種寫法,就會容易記得另一種寫法。

〈狗〉字比〈狐〉字更容易學。狗是日常生活中常見的動物,{狗} 這個語素相信很多人在很細小時已經學會了。雖然〈狗〉字和〈句〉字在粵語中分別讀 /kɐu35/ 和 /kœy33/ (國際音標注音,下同),兩個字的讀音相去甚遠,但〈狗〉字一旦與 {狗} 掛勾,大家就能見字識讀;〈狗〉是常用字,即使是小學生都不會寫錯。由此可見,一個形聲字的聲旁即使失去了表音的功能,也不一定難讀、難寫。

〈黨〉字是香港學生較後期才學到的字。高年級小學生學這個字時,由於字的部件上下緊密地排列在一起,相信一般學生會整個字來學,而未必會意識到〈黨〉字是由〈尚〉字和〈黑〉字組成。〈黨〉字和〈尚〉字在粵語中分別讀 /tɔŋ35/ 和 /sœŋ22/,兩個字的讀音相差甚遠,大家都不知道〈黨〉字為甚麽讀 /黨/,但〈黨〉字一旦與 {同黨} 的 {黨} 掛勾,大家就能見字識讀。不過,〈黨〉字的寫法要下點工夫才能記得住。

我們學習漢字的經驗讓我們知道,即使聲旁的表音作用不大,但只要形聲字與口語中的語素掛勾,字的讀音就一教便懂得,大家都能夠見字識讀。在書寫方面,只要是常用字,字的寫法一般亦不成問題。

[1] 我們在介紹蘇美爾文的書寫方向時,所引用的那段蘇美爾文於公元前二十一世紀刻寫在一塊小泥板上。這塊泥板高 2.8 厘米,濶 3.1 厘米,厚 1.6 厘米,比掌心還要細小。

[2] M. W. Green 的 Early Cuneiform 一文,見於 Unversity of Nebraska Press 在 1989 年所出版的《The Origins of Writing》。

Views: 113