11.2 我們的看法(第一部分)

文字學者周有光認為,可以把三大古典文字看成是“綜合運用表意兼表音兩種表達方法”的“意音文字”。文字學者裘錫圭亦把三大古典文字歸類為“兼用意符和音符的文字”。關於三大古典文字的類型,我們的看法跟上述兩位文字學者基本上相同,只不過我們想明確指出,意音文字所書寫的語言單位是口語中最基本的單位——語素,而不是格爾伯 (I. J. Gelb)所説的詞。換句話說,三大古典文字是綜合運用意符和音符來書寫語素的文字。

三大古典文字相信都是獨立創造的文字,造字時並沒有參考其他文字,為甚麽這樣創造出來的文字,其基本的書寫單位是語素(morpheme),而不是詞呢?答案相信跟我們分析自己母語的能力有莫大的關係——我們每一個人基本上都能夠把自己母語的每一句說話按語序分析成一個一個有意義的單位。這些單位有大有小,大的單位可以再細分成多個有意義的小單位,那些最小的有意義的單位,就叫做語素。若把語素再細分,就會變成沒有語義的語音。所以,當蘇美爾人、古埃及人、古漢人努力嘗試把心中的説話寫下來時,他們遲早會懂得用字符把説話中的語素按語序一個一個寫出來,令到字符跟口語中的語素一一對應。把語素寫出來,便是記錄口語最方便和靈活的方法。

“語素”這個語言學的術語,相信一般讀者會感到相當陌生,但它所指的事物卻是我們日常掛在嘴邊的口語單位。由於口語是人類最重要的創造,而語素是構成口語的最基本和最重要的元素,所以花一些時間去進一步認識語素這個口語單位是值得的。關於語素這個口語單位,本網站帖文《口語》有頗為詳細的介紹,請參閱。

語素是每一種語言的最基本元素,是最小的有意義的語言單位。若按語法把不同的語素組合起來,便可以表達各種不同的意思。用視覺符號按語序把口語中的語素寫出來,便成為文字,所以口語是文字的根本。所謂造字的方法,是指用不同的方法把口語中的語素寫出來。語素有義有音。意音文字書寫語素的方法基本上不外乎三種:(1)用以形表義的方法來顯示語素的義,即是用意符把語素的義寫出來;(2)借用同音字來顯示語素的音,即是用音符把語素的音寫出來;(3)綜合運用意符和音符,把語素的義和音都寫出來。

11.2.1 人類第一套文字是怎樣產生的?

法國考古學者貝撤拉(Denise Schmandt-Besserat)指出,公元前7500年,住在西亞兩河流域一帶的人開始用小泥具來記帳,一個小泥具代表某數量的農產品或家畜。公元前約 3700 年,出現了用來盛載小泥具的球形泥盒。把泥具放進泥盒內再封口,泥具便不會散失,亦不會遭人偷換。但問題是:要點算泥具,得打破泥盒。人們後來想到可以趁泥盒還未乾透前把泥具逐一蓋印在盒面上,一個泥具蓋印出一個印記,然後放入盒內封存。這樣,單憑盒面上的印記,不用打破泥盒,便能知道盒內裝有甚麼泥具。人們很快想到,可以直接用印記取代泥具,用簡單易造的小泥板取代球形泥盒。小泥板上的印記表示小泥具所代表的物品數量,而小泥板上的刻寫符號則表示小泥具所代表的物品種類。公元前三千多年,居住在現今伊拉克南部的蘇美爾人便是用這種方法來記帳的,例如要登記30瓶啤酒,蘇美爾人會用圓柱形蘆葦桿筆端在小泥板上壓印出三個圓形印記,以表示‘30’的數目;再用另一端的筆尖刻寫出一個啤酒容器 。這樣,物品的種類和數量就一目了然。(對於小泥板取代小泥具的情況,本網站帖文《蘇美爾文》有較為詳細的介紹,可參閱。)

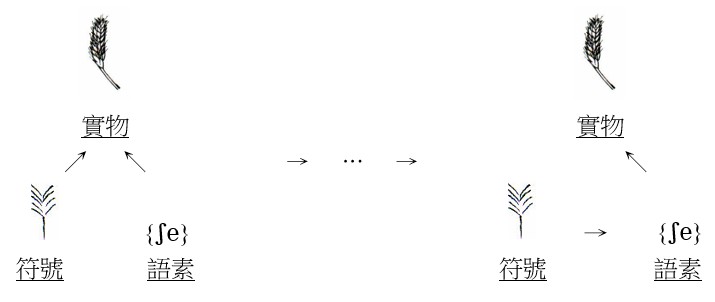

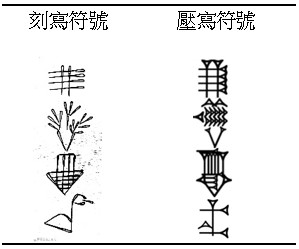

蘇美爾人在創造上述的啤酒象形符號時,可能並沒有意識到符號所代表的事物,其實在口語中早已有稱謂。由於不斷要記帳,人們終於把小泥板上一些很常用的符號和口語中的稱謂扯上了關係。現以常用的大麥刻寫符號(見下面圖四十二中的符號)為例來說明。大麥在蘇美爾語中叫做“社”/ ʃe/。人們在記帳時畫出大麥的象形符號,起初可能只想到用它來表示大麥這實物,而沒有想過這符號與口語語素 {ʃe} 有甚麼關係。但當他們經常使用大麥的刻寫符號時,有時免不了會叫它做 /ʃe/,起初並不自覺這樣做其實已經把符號與口語語素 {ʃe} 扯上關係。但是,經過長時間使用後,大麥的刻寫符號慢慢會與 {ʃe} 連繫起來,兩者最終會掛勾,過程如下圖所示:

圖四十二 大麥、大麥象形符號和大麥語素 {ʃe} 三者的關係

小泥板上用來記帳的大麥象形符號,在與蘇美爾語素 {ʃe} 掛勾之前,只是一個直接表示大麥這實物的圖畫,並不能算是真正的文字;但當大麥的象形符號與蘇美爾語語素 {ʃe} 掛勾之後,這個符號就變成真正的文字,符號的讀音和意思都由 {ʃe} 這個蘇美爾語素決定。{ʃe} 這語素讀 /ʃe/,符號就讀 /ʃe/;{ʃe} 這語素指大麥,符號就用來指大麥。

值得注意的是,很多原始部落都懂得用圖畫來表達一些意思或記載一些事件,但始終未能發展出一套文字,可見圖畫和文字之間其實存在一道很難跨越的鴻溝。一個未有文字的社會必須具備某些條件才能發展出一套文字,而蘇美爾社會便是因為具備了下述條件才能發展出人類第一套文字:

(1)公元前第四個千紀的中晚期,蘇美爾社會的農牧業十分發達,當地神廟和地方領袖擁有大量資產,因而有需要僱用簿記人員來記錄他們所擁有的資產。

(2)簿記是專門行業,蘇美爾簿記人員每日都要用蘆葦筆在小泥板上來記帳,因而非常熟悉這些用來記帳的材料和工具。當蘇美爾文誕生時,蘇美爾人就順理成章地沿用這些材料和工具來寫字。

(3)蘇美爾人不斷有記帳的需要, 終於把小泥板上的人名、地名和一些物品符號與其口語稱謂扯上了關係。小泥板上的一些符號因而代表蘇美爾語中的一些詞組。蘇美爾人以這些詞組符號為基礎,陸續為蘇美爾語的語素造字,逐漸創造出一套文字來。

(4)蘇美爾人發覺可以利用已經創造出來的字,把他們經常要唸誦的禱告寫下來,以確保他們所唸誦的禱告正確無誤。此外,蘇美爾人相信文字有神奇的力量,禱文會令他們恆常得到神靈的庇佑。這些禱文相信有助蘇美爾人漸漸明白到說話原來是可以寫下來的以及把說話寫下來有其用處。蘇美爾人在使用文字的過程中,漸漸明白到文字還可以有其他用途。

(5)帳目記了下來,人們以後就可以隨時隨地來查閱。同樣道理,一句説話寫了下來,人們以後就可以隨時隨地來閱讀,不受時間和空間的限制。在未有文字之前,由於說話是一發即逝的,人們用説話來互相溝通總是即時的以及彼此近在咫尺的,有時空的限制。但是,文字的發明卻給人們開闢了一條可以超越時空限制的溝通途徑。蘇美爾人使用文字的時間久了,就會發覺文字比圖畫更能準確和細緻地傳達心中所想表達的信息,從某種意義上來説,比説話更勝一籌。蘇美爾人創造出人類第一套文字,在人類發展史上奠下一個十分重要的里程碑。

蘇美爾文、古埃及文和古漢文一般認為是獨立創造出來的,而獨立創造的文字為語素造字的方法基本上只有三種:

(1)以形表義:用這種方法創造出來的字包括象形字(pictogram)、指事字(indicative sign)、會意字(semantic compound)、義近通用字(semantic loan);所謂義近通用字,是指用義近通用法借過來的字,也可稱為轉注字(semantic transfer);從廣義上來說,義近通用法是以形表義法的一種。用以形表義法所造出來的字可稱為形符、義符或意符。形符、義符和意符這三個稱謂,文字學者裘錫圭則較細緻地分辨開來:形符依靠自己的形象起表意作用;義符不依靠自己的形象起表意作用;形符和義符都可説是意符或表意字。不過,裘氏也承認形符和義符的界線並非總是很明確的。

(2)同音假借:用這種方法借過來的字可稱為假借字(phonetic loan 或 phonetic transfer);用同音假借法借過來的字可視為音符。

(3)音義兼表:用這種方法創造出來的字,包括在假借字旁(即聲旁)加注補足性義符(即形旁)所造出來的形聲字(semanto-phonetic compound)及在主體義符旁(即形旁)加注補足性音符(即聲旁)所造出來的形聲字(phono-semantic compound)。蘇美爾文、古埃及文和古漢文這三大古典文字的造字法,其發展階段都是先表義,然後假借,最後音義兼表。

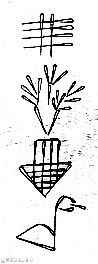

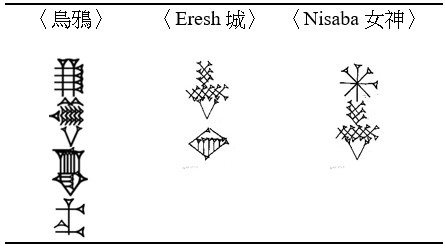

現以蘇美爾文〈烏鴉〉一字中的四個字符,來說明蘇美爾人是如何綜合運用意符和音符來為蘇美爾語的語素造字的。這個字見於早期的蘇美爾文,由四個刻寫字符構成,屬合體字。下圖顯示該字的寫法:

圖四十三 蘇美爾文〈烏鴉〉一字的寫法

現在先說説上圖中四個字符的義和音。這四個字符都是象形符號。第一個字符指一種植物,音 /u/;第二個字符指一種沼澤植物,音 /naga/;第三個字符是牛奶容器符號,指牛奶,音 /ga/;第四個字符指雀鳥,音 /muʃen/。從這四個字符的義和音來看,蘇美爾文〈烏鴉〉一字的造字過程可能大致如下面所述。

蘇美爾人用小泥板和蘆葦筆來記帳,亦用之來寫字。蘇美爾語 {烏鴉} 這個語素,音 /uga/。當蘇美爾人要為該語素造字時,相信他們先會想到烏鴉這一種鳥類,然後嘗試用最簡單直接的象形法把烏鴉畫出來。但當他們想畫出一個在字形上像烏鴉而不像其他鳥類的符號時,便會發覺這並不是一件容易的事。有人從烏鴉聯想起生長於其棲息地的沼澤植物,於是借用該沼澤植物的象形符號來代表烏鴉。沼澤植物的象形符號在意義上與烏鴉有某些共通處,因而被借用來代表烏鴉,我們稱這種借字法為“義近通用”。沼澤植物的象形符號於是變成一形多用,既代表沼澤植物,亦代表烏鴉。為了明確字義,蘇美爾人嘗試把 {烏鴉} 的讀音 /uga/ 跟沼澤植物符號一併寫出來。由於在現成的字符找不到一個讀 /uga/ 的符號,他們於是按着自己的語感把 /uga/ 的讀音分拆成 /u/ 和 /ga/ 兩個音,再在現成的字符中嘗試找出兩個分別讀 /u/ 音和 /ga/ 音的符號。經過一輪搜索,發覺某種植物和牛奶容器的象形符號分別讀 /u/ 音和 /ga/ 音,於是借用這兩個符號來寫出 {烏鴉} 的讀音。中國文字學者稱這種方法為“同音假借”。蘇美爾人把用作音符的植物符號和牛奶容器符號分別置於沼澤植物符號的上方和下方,可能是想表示這三個字符構成一個書寫單位。從原則上説,這三個字符已足以構成一個音義兼表的形聲字,但蘇美爾人在其後加注一個鳥類的定符或類符,更加明確地表示這個字是指一種鳥類,以提升閱讀的效益。

從蘇美爾文〈烏鴉〉一字的寫法可以看到,古人為語素造字時,總是由語素的義帶動的,首先會嘗試用簡單直接的象形法來畫出語素的所指物。例如上面圖四十三中那四個字符,原本是四個獨體象形字,分別用來指某種植物、某種沼澤植物、牛奶、雀鳥。如果用以形表義的方法遇到困難,會嘗試用聯想性的義近通用法,例如用沼澤植物符號代表烏鴉。如果因為某種原因想寫出某個語素的讀音,就只好使用同音假借的方法,即是把一個現成的字作音符用。尋找一個同音的單音節字,比尋找一個同音的雙音節字會容易得多。因此,{烏鴉} 的讀音 /uga/ 就用兩個單音節音符來表示。值得注意的是,在三大古典文字中,所有用作音符的字符,都是通過借用一個一個現成的同音字得來,而不是憑空臆想出來的。三大古典文字中所有的音符,都是有根可尋的。蘇美爾文〈烏鴉〉一字最後那個雀鳥符號,西方學者稱為“定符”或“類符”,明確地表示這個字是指一種鳥類。在現成的字中,把一部分字作類符用,有助提升閱讀的效益。象形字、指事字、會意字、義近通用字、類符都是意符,而假借字是音符。從蘇美爾文〈烏鴉〉一字的寫法可以看到,蘇美爾文是綜合運用意符和音符的文字。

如果把〈烏鴉〉這個蘇美爾合體字跟漢字中的合體字相比較,便可以見到兩者有頗大的分別。蘇美爾文直行書寫,字由一個或多個字符構成,字的寬度相若,但整個字長短不一,一般呈豎長形,字和字之間沒有空間分隔開,所以字與字之間的界限不夠清晰。因為這個緣故,蘇美爾文有分行書寫的需要,一行只寫一個詞組,字數不多。〈烏鴉〉一字由四個字符構成,字形比較修長。蘇美爾人用蘆葦筆尖在小泥板上刻寫字符,因為書寫工具的限制,不可能把這四個字符縮小成一個普通字符大小。

反觀漢字,由於漢語語素絶大都是單音節,所以只須用一個單音符便能把語素的讀音寫出來。而且,古漢人很早便已懂得製造精美的毛筆,字的筆劃可以寫得很纖細,寫合體字時可以把其部件相應地縮小,令到整個字變成一個普通字形大小。例如在甲骨文中,〈好、柳、鳳、河〉這四個合體字便分別寫成如下圖所示:

圖四十四 甲骨文合體字的寫法

古漢人會把上面每個合體字看成是一個字,而不是兩個字。商代以後,合體字慢慢向着方塊字形演化,字形的大小越趨劃一,以便閱讀。若把上面圖四十三和圖四十四中的字符相比較,便可以看到早期的蘇美爾文比甲骨文更為象形,原因是早期的蘇美爾文仍處於文字的孕育期,而甲骨文則處於文字發展較為成熟的階段。

古漢人怎樣書寫 {烏鴉} 一詞呢?古漢人稱烏鴉為 {烏} 或 {鴉}。成語 {愛屋及烏} 和 {鴉雀無聲}中的 {烏} 和 {鴉} 便是指烏鴉。 今天,人們一般稱烏鴉為 {烏鴉},只有在成語中才會稱烏鴉為 {烏} 或 {鴉}。

{烏} 這個語素,其最早的寫法見於早期西周的金文,一般寫成獨體象形字,例如:

圖四十五 金文獨體〈烏〉字的寫法

字形顯示造字者似乎想畫出一隻口部向天、張口啼叫(或張口待哺)的烏鴉。但是,也有一個寫成如下圖所示的合體字:

圖四十六 金文合體〈烏〉字的寫法

字形顯示造字者在烏鴉的象形符號右邊附加了一個像樹丫的符號。這個像樹丫的符號相信在字中是作音符用,而不是作義符用。如果作義符用,那就很難理解這個符號對了解整個字的字義有甚麽作用。但如果作音符用,這個符號在字中便起了兩種重要的作用。這個像樹丫的符號相信跟漢語語素 {烏} 同音或音近,在字中除了能夠明確指出烏鴉的讀音之外,還有助讀者把烏鴉的象形符號認出來。有了音符的幫助,烏鴉的象形符號即使寫得草率一些,大家一見音符,就能肯定旁邊的符號是指烏鴉。如果那個像樹丫的符號是音符,合體〈烏〉字便可視為形聲字。造字者之所以在烏鴉的象形字右邊加注一個音符,可能是考慮到讀者未必能夠單憑烏鴉的象形符號就可以肯定該符號是指烏鴉,因為從符號的形狀來看,它也可能指其他鳥類。西周時期,獨體〈烏〉字是主流的寫法,但到了春秋戰國時期,合體〈烏〉字卻成為主流的寫法。

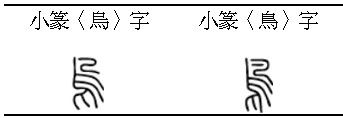

〈烏〉字發展至小篆時,卻寫成如下圖所示,跟小篆〈鳥〉字的字形比較,相差只有一劃:

圖四十七 小篆〈烏〉字和〈鳥〉字的寫法

小篆〈烏〉字之所以比小篆〈鳥〉字少了一劃,可能是因為李斯等人在整理篆書時想強調以下一點:由於烏鴉全身黑色,人們不容易看清楚其烏黑的眼睛,但其他鳥類的眼睛卻較容易看清楚,所以〈鳥〉字比〈烏〉字多了象徵眼睛的一劃。李斯等人捨棄合體字的寫法,把 {烏} 寫成〈烏〉,這種做法今天看來亦頗有道理。學習〈烏〉字時,大家若把它視為不易看見眼睛的〈鳥〉字,便能記得字的寫法。

隸書和楷書中的〈烏〉字和〈鳥〉字,便是在小篆字形的基礎上發展出來的,相差也只有一劃。亦由於烏鴉全身是黑色的緣故,{烏} 這語素在其使用過程中衍生出‘烏黑’的意思,所以人們有 {烏天黑地}、{烏雲壓頂} 等說法。

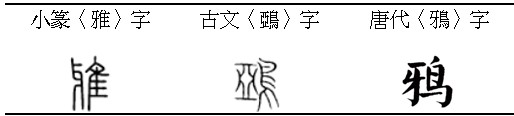

古漢人為 {鴉} 造字時,則用了形聲的方法,有別於開頭為 {烏} 造字時所用的象形法。由於形旁和聲旁都可以有不同的選擇,所以古漢人為 {鴉} 造出三個音義相同而字形不同的形聲字:〈雅、鵶、鴉〉。〈雅〉字从隹、牙聲;〈鵶〉从鳥、亞聲;〈鴉〉从鳥、牙聲。形旁〈隹〉或〈鳥〉表示烏鴉屬鳥類,而聲旁〈牙〉或〈亞〉的讀音則可能源自模仿烏鴉的叫聲。換言之,{鴉} 可能是擬聲詞。〈雅〉字的寫法見於小篆,而〈鵶〉字和〈鴉〉字的寫法則不見於小篆;〈鵶〉字的寫法見於《傳抄古文字編》,而〈鴉〉字的寫法就似乎要到楷書階段才出現。下圖顯示〈雅、鵶、鴉〉這三個字在古時的寫法:

圖四十八 語素 {烏} 古時的寫法

{雅正} 和 {雅言} 中的 {雅} 這一個語素, 當‘標準’講,意思相當抽象,不容易用以形表義的方法來造字。由於其讀音跟 {鴉} 相同或相近,古漢人通過同音假借的方法,選用了〈雅〉字來代表 {雅}。今天,〈雅〉字和〈鴉〉字分別用來代表 {雅} 和 {鴉} 這兩個語素,兩個字各司其職,不能相混淆;至於〈鵶〉字,則被捨棄不用了。

現在回過頭來再說說上面圖四十三中蘇美爾〈烏鴉〉一字。字中的沼澤植物的符號除了用來表示本義和烏鴉之外,還可以借用來表示一個名為 Eresh 的城鎮、該城的守護女神 Nisaba 以及肥皂,一個符號表示五種意思。沼澤植物符號之所以被借用來代表 Eresh 城,大概是由於 Eresh 城盛產該種沼澤植物,繼而再被借用來代表守護 Eresh 城的女神 Nisaba。可見沼澤植物的符號之所以被借用來表示 {烏鴉}、{Eresh 城}、{女神 Nisaba} 這三個詞,是因為沼澤植物的符號在意義上跟這三個詞有某些共通的地方。沼澤植物的符號讀 /naga/,跟 {肥皂} 這語素同音或音近,所以被假借用來指肥皂。

沼澤植物的象形符號一形多用,代表五個詞。蘇美爾人用三個不同的定符來分化字形,以明確該象形符號的意思。沼澤植物的符號後面附加城鎮、神及雀鳥的定符後,就分別代表 Eresh 城、守護 Eresh 城的女神 Nisaba及烏鴉。

公元前2800年,蘇美爾人為了在小泥板上更方便和快捷地書寫,由尖筆刻寫變為鈍筆壓寫。蘇美爾〈烏鴉〉一字發展至公元前二十一世紀烏爾第三王朝時,寫成如下圖右邊第二欄所示。如果把這個字跟上面圖四十三中那個刻寫出來的〈烏鴉〉一字相比較,就可以看到兩個字在字形上已經有頗大的分別。為了讓讀者更容易看清楚這兩個字的分別,現在把這兩個字並列如下:

圖四十九 蘇美爾文〈烏鴉〉一字的刻寫體和壓寫體

從上圖可以看到,左邊的刻寫符號和右邊的壓寫符號在形體上有頗大的分別,最明顯是沼澤植物和雀鳥這兩個符號。蘇美爾人在刻寫這兩個符號時要“隨體詰詘”,但當蘇美爾文發展至公元前二十一世紀時,這兩個刻寫符號已經完全楔形化和筆劃化,壓寫這兩個楔形符號時已無須再“隨體詰詘”。楔形符號比較容易壓寫,因為其筆劃基本上只有五種:橫、豎、撇、捺、角鉤(德國學者稱這種筆劃為 Winkelhaken)。蘇美爾人用這五種筆劃壓寫字符時,會很容易把字符寫出來。壓寫雀鳥符號不難,因為只需壓寫出一筆豎劃、兩筆橫劃和一筆角鉤便可以了。壓寫沼澤植物符號時,需要壓出十三個角鉤,這似乎很費事,但角鉤其實容易壓寫,只要把直角形的筆端在小泥板上一按,便能壓出一個角鉤,所以要壓出十三個角鉤並不如想像般困難。要壓寫出第一和第三個字符亦不難,只要用橫、豎、撇、捺這四種筆劃便可以了。總的來說,蘇美爾文的刻寫體較為易認,而壓寫體則較為易寫。由此可見,在古文字的發展階段中,書寫方便是非常重要的一環。書寫不便的文字,不能成為實用性的文字。蘇美爾文由刻寫轉為壓寫,文字的實用性便提高了。

這裏順帶一提,西方學者一般認為,蘇美爾文發展至公元前二十一世紀時,字符逆時針旋轉了90°,蘇美爾文變成橫行書寫、橫行閱讀。但種種証據顯示,蘇美爾文由始至終都是直行閱讀的。我們曾經按實物大小造出一塊小泥板,然後用直角形筆端在泥板上嘗試壓寫出各種筆劃,以找出蘇美爾人在壓寫字符時左手持泥板和右手執蘆葦筆的實際情況。我們發覺蘇美爾人很可能是斜行書寫、直行閱讀的。關於蘇美爾文的書寫方向,請參閱《漢字是不是一種好的文字?》第 9.3.1 節。

上文說過,沼澤植物的象形符號可以用來代表五個詞,除了代表本義‘沼澤植物’和假借義‘肥皂’之外,還可以用來指烏鴉、Eresh 城、守護 Eresh 城的女神 Nisaba。蘇美爾人用三個不同的定符來分化字形,以明確沼澤植物符號的意思。沼澤植物的符號後面附加雀鳥、城鎮、神的定符後,就分別代表烏鴉、 Eresh 城、守護 Eresh 城的女神 Nisaba。上文亦介紹過〈烏鴉〉一字的寫法,指出蘇美爾人在沼澤植物符號的上方和下方加注了兩個音符,把 /uga/ 的讀音寫出來。〈烏鴉〉、〈Eresh 城〉和〈女神 Nisaba〉這三個字的楔形寫法見下圖:

圖五十 蘇美爾文〈烏鴉〉、〈Eresh城〉、〈Nisaba 女神〉三個楔形字

請注意,上圖中〈烏鴉〉這個楔形字屬於公元前二十一世紀的寫法,而〈Eresh城〉、〈Nisaba 女神〉這兩個楔形字則屬於較為早期的寫法。在這三個字中都有沼澤植物的字符,而從該字符的寫法便可以見到不同時期的字符在寫法上的分別。早期和後期的沼澤植物字符分別用八對交义的斜線和十三個一筆壓成的角鉤來代表沼澤植物的葉。八對交义的斜線需要謹慎地找出適當的起筆處壓寫十六次,但壓寫十三個角鉤時卻比較容易找到適當的起筆處,也只需要壓寫十三次,所以後期字符的寫法比較方便和快捷。

漢文中的〈烏〉字和〈鴉〉字分別代表漢語中的 {烏} 和 {鴉},字形尚算獨特,而字義則相當明確,見字便立即取得其意思。反觀蘇美爾文〈烏鴉〉一字,由於它由四個字符組成,字形修長,不像漢字般緊湊凝練,而且在蘇美爾文中字與字之間的界限沒有漢字般清楚,所以在閱讀這個字時,未必能夠像漢字般立即取得字的意思。在書寫方面,漢文中的〈烏〉字和〈鴉〉字明顯比蘇美爾文〈烏鴉〉一字易寫很多。

從蘇美爾人為語素造字的過程中,可以看到這基本上是一個摸着石頭過河的過程。現再以蘇美爾文〈烏鴉〉一字為例,來說明要造出一個形聲字,可能需要經過一個迂迴的過程。蘇美爾人造〈烏鴉〉一字時,首先會想到 {烏鴉} 這語素的語義,然後嘗試用最簡單的象形法把語素的所指物寫出來。但在小泥板上要刻畫出一隻像烏鴉而不像其他鳥類的符號時,會遇到困難,所以只好退而求其次,借用沼澤植物的象形符號來代表烏鴉。這便是義近通用的借字法。後來再加兩個音符來明確〈烏鴉〉的字義。蘇美爾人可能覺得這種做法仍不足夠,於是再在字尾附加一個雀鳥的類符,令到〈烏鴉〉一字更容易認出來。理論上,蘇美爾人可以直接用表示 {烏鴉} 讀音的音符加雀鳥類符,造成一個〈烏鴉〉的形聲字,但實際情況卻比想像的情況迂迴得多。

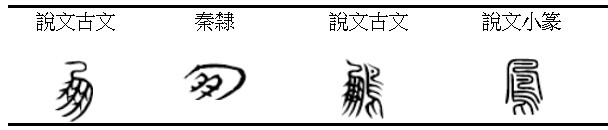

甲骨文的〈鳳〉字最初是用象形的方法來寫的,把鳳這一種傳說中的神鳥描畫出來,字形強調其高冠美羽的特徵,所以形體相當複雜,寫字時要隨體詰詘,不同的人會描畫出不同的字形來,並沒有統一的寫法。於是早在殷商時代便有人想到可以在〈鳳〉字旁加注音符〈凡〉,好讓讀者更容易地把字辨認出來。 甲骨〈鳳〉字發展至戰國末年時,寫成如下圖中左邊三個字的樣子。最左邊的是《說文》古文獨體〈鳳〉字,字形強調鳳鳥美羽的特徵。左邊第二個是秦隸形聲〈鳳〉字,从羽、凡聲,聲旁套在形旁之上;羽是‘翼’的意思,象徴鳳鳥。第三個是《說文》古文〈鳳〉字,由強調美羽的〈鳳〉字偏旁和類符〈鳥〉合成,形體相當繁複,優點是字形頗為獨特易認,缺點是書寫費時。當李斯等人整理小篆〈鳳〉字時,採用了从鳥、凡聲的形聲結構,把聲旁套在形旁之上。從下面圖五十一可以看到,小篆〈鳳〉字比它左邊的古文合體〈鳳〉字易寫,因為小篆〈鳳〉字中的聲旁〈凡〉在字形上明顯比古文合體〈鳳〉字中的〈鳳〉字偏旁簡單。小篆〈鳳〉字由寫法較為簡單的〈凡〉字和常用的類符〈鳥〉組成,字形尚算獨特,可以算是頗為成功的形聲字。值得注意的是,古漢人起初為 {鳳} 這語素造字時,並不是直接用類符〈鳥〉加聲旁〈凡〉的方法把字造出來,而是先用象形法造出獨體〈鳳〉字,之後加注聲符〈凡〉,再經過千多年的反覆試驗,才寫成从鳥、凡聲的小篆形聲〈鳳〉字。可見形聲的造字法,由起初屬於偶發性的到後來獲得系統性的應用,其間所需要經歷的過程並不如一般人想像般簡單。

圖五十一 小篆〈鳳〉字寫法的來由

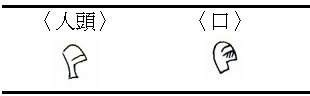

蘇美爾文〈烏鴉〉一字用了象形、義近通用、同音假借和形聲四種方法把 {烏鴉} 這語素寫出來。除了這四種造字法之外,蘇美爾人為語素造字時,跟古埃及人和古漢人一樣,還用了指事和會意兩種方法。現在介紹蘇美爾文的指事字和會意字。蘇美爾人為 {口} 這語素造字時,跟古埃及人和古漢人不同,並沒有簡單直接地畫出口的象形符號,而是在人頭的象形符號的口部加三條斜線,以表示人頭的口部。這種造字法在六書中稱為“指事”,亦見於金文的〈本〉字和〈末〉字。蘇美爾文〈人頭〉和〈口〉這兩個字的寫法,見下圖:

圖五十二 蘇美爾文〈人頭〉和〈口〉的寫法

蘇美爾人為 {食} 這語素造字時,在人頭符號下巴部位的下面附加一個〈碗〉字來會出‘食’的意思。這種造字法在六書中稱為“會意”。蘇美爾文〈食〉字的寫法見下圖:

圖五十三 蘇美爾文〈食〉字

從三大古典文字可以看到,蘇美爾人、古埃及人和古漢人為語素造字時,都不約而同地用上了許慎所說的“六書”。象形字、指事字、會意字和義近通用字都是意符(或稱表意字),同音假借字是音符,而形聲字則是意符和音符兼用的符號。蘇美爾文、古埃及文和古漢文都是綜合運用意符和音符的意音文字。這三大古典文字為某語素造字時,基本上是一個摸着石頭過河的過程:首先會嘗試使用最簡單直接的象形法,把該語素所指的物體畫出來,從而造成一個象形字;有時亦會在象形字中用點或線指出該語素所指的部分,從而造成一個指事字;如果這兩種方法都行不通,就可能用兩個或多個字符來會合出該語素的意思,從而造成一個會意字;如果上述三種方法都行不通,就可能會借用一個在意義上與該語素有共通處的字,從而產生一個義近通用字。如果上述四種方法都行不通,就只好借用一個與該語素同音或音近的字,從而產生一個假借字。

義近通用字和假借字都是一個字代表兩個或多個語素,表達出兩種或多種不同的意思,造成一形多義的現象。對古人來說,說話中的每一個語素基本上只代表一種意思,但如果一個代表語素的符號有多種意思,那便有違說話時一個語素只表達一種意思的基本邏輯。基於這個原因,古人造字時總是希望一個符號只代表一種意思,正如俗語所說的“一個蘿蔔一個坑”。因此初民在造字時,總會嘗試在義近通用字和假借字旁加注意符或音符,來分化成兩或多個字,令到一個符號只代表一種意思。

分化一形多義字有多種方法,最常見的方法是在字旁加注意符或音符。以甲骨文為例,分化一形多義字會產生出以下四種常見的情況:

(1)義近通用字加注意符,例如〈婦〉字。{婦} 這個語素起初是借用〈帚〉字來代表的,後來在〈帚〉字旁加注意符〈女〉,寫成〈婦〉字,專用來代表語素 {婦},從而把〈帚〉字歸還給語素 {帚}。用這種方法造出來的字,可稱為會意字。

(2)義近通用字加注音符,例如〈自〉字。{自己} 的 {自} 這個語素,意思比較抽象,起先是借用了鼻的形符號來代表,因為古漢人會指着自己的鼻子來指自己;後來在〈自〉字旁加注音符〈畀〉,寫成〈鼻〉字,專用來代表語素 {鼻},從而把〈自〉字送給語素 {自} 專用。用這種方法造出來的字,可稱為形聲字。

(3)假借字加注意符,例如〈唯〉字。{唯} 這個語素的意思十分抽象,起初借用解作‘短尾鳥’的〈隹〉字來代表;後來在〈隹〉字旁加注意符〈口〉,寫成〈唯〉字,專用來代表語素 {唯},從而把〈隹〉字歸還給語素 {隹};〈唯〉字中的意符〈口〉,表示只取〈隹〉字的讀音,而不取其義。用這種方法造出來的字,可稱為形聲字。

(4)假借字加注音符,例如〈翌〉字。{翌日} 的 {翌} 解作‘第二天’,意思十分抽象,起初借用翼的象形字來代表;後來在假借翼字〈羽〉下加注音符〈立〉,寫成〈翌〉這個由兩個音符組成的雙聲字,專用來代表語素 {翌},從而把象形〈羽〉字歸還給語素 {翼}。用這種方法造出來的字,可稱為兩聲字。

會意字、形聲字和兩聲字都是合體字。上述四種分化字形的方法,以第三種所造出來的形聲字為最常見。在現今使用的漢字中,大部分是形聲字,其中有不少以〈口〉字為形旁的合體字(大部分是形聲字,小部分是會意字)。現在嘗試較細緻地說明〈口〉字形旁在這些字中所起的作用。(待續)

Views: 6