11.1 比較文字學開山大師 I. J. 格爾伯 (I. J. Gelb)的看法

蘇美爾文、古埃及文和古漢文這三大古典文字相信都是自源性的文字,因為它們的字符都是獨立創造出來的,而不是借自另一種已有的文字。這三種自源性的文字有甚麽共同的特徵呢?它們究竟屬於哪一類型的文字?之所以要弄清楚這一點,是因為現今世界上每一種文字的根源最終都可追溯至這三大古典文字。明白了三大古典文字這類型文字的性質,便能把現今世界上各種文字的發展脈絡看得更清楚。

當談到三大古典文字所屬的類型,便不得不提及比較文字學開山大師 I. J. 格爾伯 (I. J. Gelb)於 1952 年所出版的《文字研究》(A Study of Writing)這本書。格氏利用現代語言學的知識,在書中把世界上有代表性的文字進行分析、對比研究和分類。他在書中旁徵博引,初接觸比較文字學的讀者會感到他學識淵博,並覺得他言之成理。而事實上,格氏這本著作在上世紀五十年代至八十年代對整個語言學界頗具影響力,包括中國語言學界在內。

格氏把世界上的文字分為三大類:(1)詞-音節文字(word-syllabic systems);(2)音節文字(syllabic systems);(3)字母文字(alphabetic systems)。格氏認為,詞-音節文字若能進一步發展,會演變成音節文字。音節文字若能進一步發展,會演變成字母文字。他覺得詞-音節文字要用上成千上萬的符號,所以詞-音節文字是複雜難學的文字。音節文字所需要用上的符號一般比詞-音節文字少很多,所以音節文字比詞-音節文字簡單易學。字母文字則只需要很少的字母,就能把音節中的元音和輔音寫出來。字母文字最簡單易學,是最進步的文字,在現今世界用得最為普遍。

格氏把三大古典文字稱為詞-音節文字,下文會解釋為甚麼格氏這個稱謂並不恰當。格氏認為,三大古典文字是複雜難學的文字,我們會在另一文解釋為甚麼格氏這個評價並不公道。

格氏是波蘭人,他所說的波蘭語屬於印歐語系斯拉夫語族西支。波蘭文用拉丁字母書寫,所以格氏最熟悉的文字自然是用拉丁字母寫成的音段文字。他研究亞述古文字,於 1929 年在羅馬大學獲頒授博士學位,後赴美國芝加哥大學任教文字學。由於音段文字的書寫單位是詞,所以格氏亦用詞這個書寫單位來描述三大古典文字。格氏可能並沒有深入研究詞這個書寫單位是怎樣產生的,而是理所當然地以為詞這個書寫單位普遍適合用來描述世界上所有的文字。

格氏指出,在任何語言中,詞的數量都是成千上萬的,而且會隨着社會的發展而不斷增加。三大古典文字是詞符和音節符並用的文字。如果主要是用詞符的話,這種文字就要創造出成千上萬的符號,來代表語言中成千上萬的詞。但是,要學習成千上萬的符號,對一般人來說會是一個很沉重的負擔。要解決這個學習上的困難,詞-音節文字得多用音節符,少用詞符。

但是,從三大古典文字可以清楚看到,這些古文字的基本書寫單位其實是語素符(又可稱為語素字),而不是詞符。蘇美爾人、古埃及人和古漢人都能夠把心中的說話分析成一個一個最小的有意義的語言單位。語言學者稱這些語言單位為語素(morpheme),而稱代表語素的字符為語素字(morphogram 或 morphograph)。由於詞是由一個或多個語素構成,所以在任何語言中,語素的數量都會遠遠少於詞。因此,就三大古典文字而言,需要學習的常用語素字應該不會超過三千個,而不是如格氏所説的需要學習成千上萬個詞符。對於蘇美爾人、古埃及人和古漢人來說,學習一種專為自己的母語而創造的文字相信並不如格氏所想像般困難。

格氏稱詞符為 word sign 或 logogram,指代表一個口語詞(word)的視覺符號。logogram 這個文字學術語產生於十九世紀,用兩個古希臘語詞根把 word sign 這兩個英語單詞的意思寫出來:logo 來自古希臘語 logos,原意是‘說話’,後來指‘說出來或寫出來的詞’;gram 來自古希臘語 gramma,意思是‘寫出來的符號’。logogram 指把詞寫出來的符號,又稱 logograph。logograph 附加後綴 -ic,變成 logographic 這個形容詞。logograph 指詞符,而 logographic writing 指語詞文字。值得注意的是,從格氏在其《文字研究》一書中的行文來看,word sign 有兩種意思,有時指詞符,有時卻指以形表義的意符;logogram 則往往指以形表義的意符,相對於 syllabogram (音節符,即格氏所說的 syllabic sign)而言。格氏所說的 word-syllabic writing 或 logo-syllabic writing,其實往往是指意符和音節符並用的文字。

格氏説,古文字為詞造字有以下六種不同的方法,並説這六種方法有部分符合中國文字學所說的“六書”:

(1)Primary ‘初階的’、‘基本的’、‘首要的’ :格氏認為,古文字最初為詞造字的基本方法是用單一個或一組象形符號把詞所指的實物或動作簡約地畫出來,以下是格氏所舉的例字。(i)用單個象形符號表示詞所指的物體: 三大古典文字都用〈日〉這個象形符號來表示 {sun} ‘日’ 這個名詞。(ii)用一組象形符號表示詞所指的動作或物體:蘇美爾文結合〈人〉和〈麵包〉這兩個象形符號來表示 {eat} ‘食’ 這個動詞;古埃及文結合〈人〉和〈碗〉這兩個象形符號來表示 {drink} ‘飲’ 這個動詞;古漢文結合〈雲〉和〈水滴〉這兩個象形符號來表示 {rain} ‘雨’ 這個名詞。

我們的研究發現,格氏在上面所舉的一些例字有與事實不符之處。蘇美爾文其實是結合〈人頭〉和〈碗〉這兩個象形符號來表示 {eat} ‘食’ 這個動詞,而古埃及文則是用形聲的方法來寫出 {drink} ‘飲’ 這個動詞,即是用形符和音符分別把 {drink} ‘飲’ 這個動詞的意思和讀音寫出來。

蘇美爾文結合〈人頭〉和〈碗〉這兩個象形符號來帶出 ‘食’ 的意思,漢語文字學者按六書會把蘇美爾文的〈食〉字看成是會意字。古漢字中有很多會意字頗為象形,例如甲骨文的〈涉〉字,象雙足涉水而行的情景,格氏會把該字視為一組實物的簡約象形符號,用來表示雙足涉水的動作,因而會把〈涉〉字的造字法歸類為基本的象形法。

(2)Associative ‘聯想性的’:格氏説,通過意義上的聯想,一些字可以用來表示跟其字義有關聯的語素。以日的象形符號為例,它既可直接表示 {sun} ‘日’ 這個詞,亦可以有‘bright’(光明)或 ‘day’(白天)這個 secondary meaning。因此,當人們為 {day} ‘白天’ 這個詞造字時,從意義上聯想起 {sun} ‘日’ 這個詞,於是借用日的象形符號來表示 {day} ‘白天’ 這個詞。從格氏所舉這個例字可以看到以下三點:

(i)他似乎只是從英語的角度來考量三大古典文字中〈日〉這個象形符號的含義。他把日的象形符號視為一個詞符,其 primary meaning 是 ‘sun’,secondary meaning 是 ‘day’。

(ii)從上文下理來看,格氏所說的 secondary meaning,應該就是他在給 Associative 下定義時所說的 “聯想義”。secondary meaning 是相對於 primary meaning 的說法。一般人會把 primary meaning 看成是 “本義”,而把 secondary meaning 看成是 “次生義” 或 “引伸義”。但格氏所說的 secondary meaning,應該是指聯想義,而不是引伸義,跟一般人的用法有所不同。

(iii)如果從漢語的角度來審視古漢文中〈日〉這個象形符號的含義,就會發覺這個符號的本義是 ‘sun’(日,如 “日月星辰” 中的 “日”),引伸義是 ‘day’(白天,如 “夜以繼日” 中的 “日”)。請注意,這裏所說的引伸義並不等同格氏所說的聯想義。字代表語素。一般來説,每一個語素都有本義和引伸義。在語素的使用過程中,一些引伸義會從其本義衍生出來。例如 {日} 這個漢語語素,在漢語的使用過程中,‘白天’ 這個引伸義便從其本義 ‘日’ 衍生出來。當〈日〉字與 {日} 這個漢語語素相結合時,〈日〉字自然亦有 ‘日’ 和 ‘白天’ 的意思。古漢文〈日〉字之所以有 ‘白天’ 的意思,並不是通過字的聯想義而得來的,而是通過 {日} 這個漢語語素的用法而產生。至於象形〈日〉字的各個聯想義,它可以説是因人而異。見到〈日〉的象形符號,一般人會聯想到 ‘温暖、光明、力量、希望’ 等意思。〈日〉字代表 {日} 這個語素,〈日〉字的本義和引伸義基本上是由 {日} 這個語素的用法來決定的。

格氏在其《文字研究》一書中用圖表 55 列出以下例字來闡明聯想性的造字法。蘇美爾人為 {神} 這個詞造字時,聯想起神所居住的星宮,於是借用星的象形符號來表示 {天神} 的 {神}。蘇美爾人為 {男奴} 這個詞造字時,聯想起來自附近山中的男人,於是結合〈男人〉和〈山〉這兩個象形符號來表示 {男奴} 這個詞。古漢人為 {高} 這個詞造字時,聯想起高高的樓臺,於是借用樓臺的象形符號來表示 {高} 這個形容詞。古漢人為 {好} 這個詞造字時,聯想起母子相親的温馨情景,於是結合〈女〉和〈子〉這兩個象形符號來表示 {美好} 的{好}。古漢人為 {婦} 這個詞造字時,聯想起婦人持掃帚清潔家居的情景,於是結合〈女〉字和〈帚〉字來表示 {婦女} 的 {婦}。

這裏必須指出,甲骨文的〈婦〉字有兩種寫法,除了从〈女〉从〈帚〉這個合體字的寫法外,還有〈帚〉這個獨體字的寫法。在甲骨文中,〈帚〉這個獨體字既表示 {帚} 這個語素,亦借用來代表 {婦} 這個語素,字的意思要由上下文來決定。為了明確字義,古漢人在〈帚〉字旁附加〈女〉這個補足性義符,從而產生从〈女〉从〈帚〉這個合體字的寫法。換句話說,就〈婦〉字的發展過程來說,應該是先有〈帚〉這個獨體字,然後才有〈婦〉這個合體字。古漢人為 {婦} 這個語素造字時,聯想起婦人持掃帚清潔家居的情景,於是借用〈帚〉這個獨體字來表示 {婦} 這個語素。後來為了明確〈帚〉的字義,在〈帚〉字旁附加補足性義符〈女〉字來表示 {婦} 這個語素,把〈帚〉這個獨體字歸還給 {帚} 這個語素,而並不是從一開始便結合〈女〉字和〈帚〉字來表示 {婦} 這個語素。

漢語文字學者按六書會怎樣看蘇美爾文的〈神〉字以及古漢文的〈高〉字和〈好〉字呢?蘇美爾文中表示星宿的象形字,因為在意義上跟神有共通處,所以被轉用來表示 {天神} 的 {神};古漢文中表示樓臺的象形字,亦因為樓臺有一定的高度而被轉用來表示 {高} 這個形容詞。基於上述原因,蘇美爾文的〈神〉字和古漢文的〈高〉字大概會歸類為轉注字。古漢文的〈好〉字,从女从子,會合了〈女〉字和〈子〉字,構成一幅親子圖,以帶出‘美好’的意思,因而會歸類為會意字。

(3)Diagrammatic ‘圖式的’:格氏説,圖式的詞符是從不同的幾何圖形自由創造出來的,例如:表示數目的詞符一般來自幾何圖形,只有很少數是通過同音假借的方法得來。就古漢文的數目字來說,只有幾個如格氏所説是自由創造出來的。甲骨文〈一〉至〈十〉的數目字,除了借自同音〈肘〉字的〈九〉字外,都可以説是簡單的幾何圖形,但〈一〉至〈四〉這四個數目字並不是自由創造出來的。請看看下表所列出的九個甲骨文數目字:

表五十一 甲骨文一至十的數目字(〈九〉字除外)

-1024x96.jpg)

從《文字研究》一書中的圖表 55 可以看到,格氏大概會把古漢文的〈一〉和〈十〉這兩個字都歸類為自由創造出來的幾何圖形,因而很可能會認為古漢文的〈一〉字和〈十〉字在造字法上是一樣的。我們卻認為,這兩個數目字所依循的造字法並非一樣。

從上面表五十一可以看到,在一至四的數目字中,一道橫劃表示 ‘一’ 這個數量。以〈三〉字為例,字中的三道橫劃表示 ‘三’ 這個數量,代表數目語素 {三}。字中橫劃的多少,要跟字義匹配,不能夠隨意增減。反觀五至十的數目字(〈九〉字除外),幾何圖形與數目語素的關係則基本上是硬性規定和無理可循的。因此,幾何圖形與數目語素如何配對,大家必須在這方面先達成共識才能使用這些數目字。

一至四字的造字法既然有理可循,易學易寫,為甚麽其他數目字不用同一方法造出來呢?答案其實也很簡單:字中的橫劃如果超過四道,字形就會較難辨認。表示 ‘四’ 的古漢文〈亖〉字只有四道橫劃,字形還算不難辨認,但如果五至十的數目字分別用五至十道橫劃寫出來,字形便會變得彼此相似,要辨認這些數目字,得先把字看清楚;而且,這樣寫出來的數目字亦會佔用較多的空間。值得注意的是,〈五〉字以上的數目字用簡單的幾何圖形來表示,亦有兩大優點:(1)簡單的幾何圖形很容易寫;(2)數目字屬最常用的字,會比較容易熟習,熟習之後,就會很容易把這些字辨認出來。大概基於同一道理,〈亖〉字發展至春秋晚期時,有人假借了一個形體較為獨特的同音字來替代〈亖〉字。該假借字的寫法見下圖:

春秋晚期金文〈四〉字

上圖中的〈四〉字,外圈表示臉龐,左上角和右上角表示鼻孔,下部表示口。字中的鼻孔是氣息的進出之處,整個字表示 {氣息} 的 {息},字的讀音恰巧跟〈亖〉字相同或相近,所以被借用來表示 {一二三四} 的 {四}。由於這個〈四〉字的字形獨特,當〈四〉字跟〈亖〉字自由競爭了一段時期後,終於取代了〈亖〉字。

甲骨〈九〉字一般認為是假借字。在古漢語中,{九} 跟 {肘} 同音或音近,所以假借了下面表示 {肘} 的手肘象形符號來代表,符號的左邊表示手掌部分,右邊則表示手肘部分。

甲骨〈九〉字

格氏把古漢字的〈上〉字和〈下〉字亦歸類為簡單的幾何圖形。甲骨文把 {上} 和 {下} 這兩個語素分別寫成:

短橫分別置於弧線之上和下,表示 ‘上’ 和 ‘下’ 的意思。弧線可視為代表任何物體,而短橫則指出自己跟這物體在空間上的關係。由此可見,古漢文〈上〉字和〈下〉字的造字法也是有理可循的,並不是自由創造出來的幾何圖形。

(4)Semantic indicator ‘指示字義的符號’:格氏說, 三大古典文字都有指示字義的符號。當這些符號附加在那些具有多種意思的詞符上時,就可以把這些詞符的意思指定為某一種。這種指示字義的符號,在東方古文字學上常常稱為 “定符”。這些附加在詞符上的定符,只有確定詞符字義的作用,在字中並沒有讀音。格氏用蘇美爾文中 Aššur 一詞的寫法來說明定符的作用是明確字義。他説 Aššur 這個詞符有兩種意思,一是指 Aššur 這位神,一是指以 Aššur 這位神命名的城市。想指出是 Aššur 這座城時,可以附加表示城市的定符;想指出是 Aššur 這位神時,可以附加表示神的定符。

格氏指出,隨着時間的推移,三大古典文字都逐漸把定符的應用範圍擴大:定符可以附加在某些類別的任何詞符上,不管該詞符是有一種意思,還是有多種意思,是用意符寫,還是用音節符寫。例如 Ištar 這個蘇美爾神名,可以用意符寫成 deityIštar,字中的 deity 是神的定符,字中的 Ištar 是用意符寫成的詞符。神的定符 deity 附加在 Ištar 這個用意符寫成的詞符上,以表示這是一位神的名字;Ištar 這個神名,又可以用音節符寫成 deityIš-tar,字中的 deity 是神的定符,字中的 Iš-tar 是用音節符寫成的詞符。神的定符 deity 附加在 Iš-tar 這個用音節符寫成的詞符上,以更明確地表示這是一位神的名字。在蘇美爾語中,由於 Iš-tar 這個讀音只能是指那位家喻戶曉的蘇美爾女神,沒有另外的意思,所以按理女神的名字無須附加神的定符,但事實卻是:蘇美爾人在 Iš-tar 這個名字上附加了神的定符。格氏說,在 deityIš-tar 這種寫法中,神的定符已不再用來明確字義,但卻逐漸有了一種新的作用:它把 Iš-tar 這個詞符歸為神的類別,deity這個定符於是逐漸變成 deity 這個類符。在蘇美爾文和古埃及文中,原本用來明確字義的定符逐漸發展成為類符,也就是說,附加在一些詞符上的定符逐漸演變成類符,把這些詞符標示為屬於某個類別的詞符,例如神、城市、人、動物、金屬、石、植物、土地、山、河等類別,每一個類別的詞符都有一個專屬的、有分類作用的定符。

但格氏跟着說,由於古漢文不願意用多過兩個元素來表示一個詞符,所以詞符中的定符始終保留其明確字義的作用,從來沒有發展成為真正的類符。從格氏所說來琢磨其意思,他似乎想説:在古漢文中,一個詞符最多只有兩個元素。當一個詞符有兩個元素,而其中一個元素是有兩種或幾種意思時,另外一個元素便是用來明確字義的定符。由於古漢文中的定符一直保留其明確字義的作用,所以始終不能發展成類符。

對於格氏有關定符的論述,我們的想法是這樣的。在三大古典文字初步發展時,因為種種原因,例如義近通用、同音假借和語義引伸,產生出一批一形多義字。為了明確這些字的字義,陸陸續續又產生了一批 “定符”,附加在這些一形多義字上,例如表示神祇、都邑、人、獸類、金屬、石、植物、土地、山、水等的定符。這些定符除了有明確字義的作用之外,還間接指出這些一形多義字在意義上屬於哪一類。

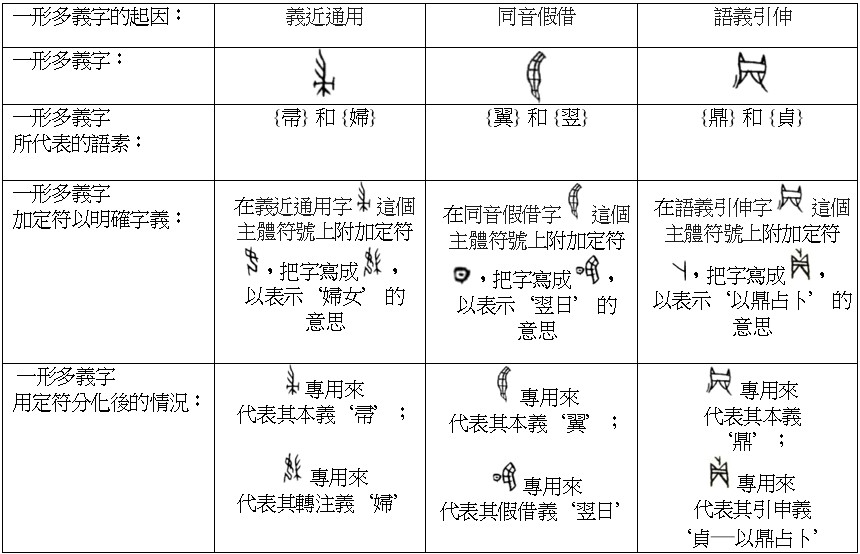

現在用〈婦、翌、貞〉這三個一形多義的甲骨文,來說明古漢字怎樣用定符來分化字形,以達到明確字義的目的。〈婦、翌、貞〉這三個甲骨文的分化過程見下面表五十二:

表五十二 附加定符來明確一形多義字的意思

從上面表五十二可以看到,古漢人在義近通用字〈帚〉、同音假借字〈翼〉和語義引伸字〈鼎〉上分別附加定符〈女、日、卜〉後,就造出三個全新的甲骨文〈婦、翌、貞〉來。由於在意義上跟占卜有關的漢語語素寥寥無幾,所以〈卜〉這個定符幾乎完全派不上用場,亦因而未能發展成類符。但跟〈女〉和〈日〉這兩個定符在意義上有關的漢語語素卻相當多,這兩個定符在春秋戰國時代用得越來越普遍,除了用來明確字義之外,亦在此期間發展成類符。我們會在另一文中較詳細地交待這一點。

(5)Phonetic transfer ‘借用同音字’:格氏指出,單用上述(1)至(4)表示詞義的方法來造字並不足夠,因為有些詞的意思太過抽象,不得不借用同音字來表示,缺少了(5)這種方法,就不能把語言中一些詞寫出來,文字就不完備;有了(5)這種方法,文字就能完備地書寫語言。中國文字學者稱(5)這種方法為 “同音假借”。格氏格外重視同音假借這種方法,因為他認為在文字的發展史上這種方法起了相當重要的作用:它為詞-音節文字的發展開闢了一條新路。格氏指出,這種方法若能在詞-音節文字廣泛使用,需要學習的詞符就會大量減少,而當詞-音節文字發展成為一種以音節符為主的文字時,學習者的負擔就會大為減輕。誠然,“同音假借”這種方法在三大古典文字的發展史上佔有一個非常重要的席位,但像三大古典文字這些意音文字卻都有很好的理由不朝着音節文字的方向來發展。我們會在另一文中較詳細地交待這一點。

(6)Phonetic indicator ‘指示讀音的符號’:格氏說, 三大古典文字都有指示讀音的符號,附加在那些有多種意思的字符上,把這些字符的意思指定為其中一種。這種注出讀音的符號,研究近東古文字學稱為 “補足性音符”。

格氏隨即用了〈扛〉這個漢字來說明〈工〉這個補足性音符在字中的作用。他說〈手〉這個象形符號理論上可以表示 hand ‘手’、handle ‘把手’、reach ‘伸手去拿’、carry ‘扛’ 等詞。為了明確表示符號是指 {扛} 這個漢語詞(詞義是 ‘carry’,讀音是 /kang/),人們便在〈手〉這個詞符旁邊附加補足性音符〈工〉(音 /kung/)來表示〈手〉要讀 /kang/ 音。從格氏對〈扛〉字在字形結構上的解釋,可以看到他對漢語和漢字的認知有不足的地方。

在甲骨文和金文中,〈手〉字並非如格氏所說的有 ‘把手’、‘伸手去拿’、‘扛’ 等意思,也見不到有任何字用以表示 ‘扛’ 的意思,一直到《說文》這部編成於東漢時期的字典面世後,才見到下面這個秦國小篆〈扛〉字,用來表示 ‘扛’ 的意思:

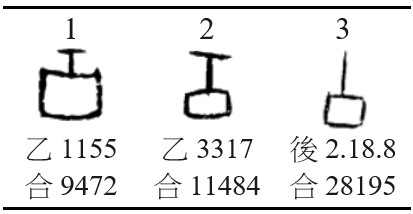

〈扛〉字的意思相信是 ‘兩手或兩人一同舉起一件重物’。《說文》把〈扛〉字看成是一個从手、工聲的形聲字,但從甲骨〈工〉字的寫法來推測,〈扛〉字中的〈工〉大概並不是聲旁,而是字的主體義符。從甲骨〈工〉字下面的三種寫法來看,甲骨〈工〉字很可能是指古漢人在建屋前用來夯實土體地基的一種建築工具。

表五十三 甲骨〈工〉字的三種寫法

從上表中的三個符號可以看到,每個符號由上下兩部分組成,上部指工具的把手,下部指工具中用來夯實地基的部分。〈工〉字原本是個名詞,後來亦可作動詞用,表示 ‘兩手舉重物’或 ‘兩人共抬一物’,後來再引伸用來表示 ‘用肩部荷物’。古漢文發展至戰國時代,產生了从手、从工的小篆〈扛〉字,字中的〈工〉字相信是主體義符,而〈手〉字旁則是補足性義符,用來指出〈扛〉字是作動詞用。

格氏在談到中文的補足性音符時,他是這樣說的:在三大古典文字中,補足性音符的長度因文字而異。在古埃及文中,補足性音符可以把主體義符的音節讀音(一般是雙音節或三音節)完整地寫出來,但在蘇美爾文中,補足性音符大都只是把主體義符的部分音節讀音寫出來。中文的情況則有些不同,一個補足性音符一旦附加在一個主體義符之後,就會跟主體義符永不分離,變成一個由兩個元素組成的詞符。中文中大部分的詞符,都是由補足性音符和主體義符組成。這一類詞符之所以能夠大量製造出來,是得利於漢語詞絶大都屬單音節的特性,以致只用一個音節符號作補足性音符便能把詞符的讀音完整地寫出來。

現代漢字大都屬形聲字,所以格氏在上面所説的由補足性音符和主體義符所組成的詞符,應該是指形聲字。可是,形聲字中的形旁並不是字中的主體義符,而其聲旁也不是字中的補足性音符。格氏認為主體義符是基本的,而補足性音符則並非必須。換言之,主體義符比補足性音符重要。但是,漢字形聲字中的聲旁可以説是不可或缺的,單用形旁恐怕行不通。以〈分〉字作聲旁用的形聲字為例,較常用的有下列七個:〈吩、氛、紛、芬、忿、粉、份〉。如果捨棄了這些字中的形旁,就會剩下聲旁〈分〉,剩下的聲旁〈分〉究竟是甚麽意思,理論上仍然可以交給上下文來決定。可是,如果捨棄了字中的聲旁〈分〉,把剩下來的形旁〈口、气、糹、艸、心、米、亻〉交給上下文去處理,那就要花較長的時間來猜出其意思,有時候因為形旁的意思太廣泛,所以即使從上下文也不能夠猜出是哪一個字。綜合上述對形聲字的分析,聲旁不能看成是補足性音符。

關於補足性音符,我們的看法是這樣的。三大古典文字都會把補足性音符附加在一些主體符號上來分化字形,並同時注出主體符號的讀音,以增加閱讀的效益。但是,這些補足性音符在三大古典文字中使用的普遍程度卻並不相同。蘇美爾文把補足性音符附加在主體符號上來分化字形時,由於在小泥板上所壓寫出來的楔形文字很難再縮小,所以補足性音符只能置於主體符號的前面或後面,但這樣做便不容易知道補足性音符和主體符號的組合究竟是一個字還是兩個字。為了避免有人把補足性音符和主體符號的組合看成是兩個字,只好把補足性音符加插在主體符號裏面。可是,內有足夠空間可以加插補足性音符的主體符號卻為數不多。因此,蘇美爾文的補足性音符用得並不普遍。

古埃及文的補足性音符則用得相當普遍。古埃及語的音節結構十分簡單,只有百多個音節,所以音符的數量有限,在一百七十多個常用的音符當中,有二十五個是單音符,九十多個是雙音符,四十多個是三音符。在古埃及文中,用音符把單音詞、雙音詞和三音詞的讀音寫出來是很普遍的現象,其中尤以三音詞的寫法最為多樣化。寫出一個三音詞的讀音可以有三種方法:(1)單用一個三音符;(2)用一個三音符 + 一個補足性音符;(3)用一個三音符 + 兩個補足性音符。補足性音符要用還是不用以及要用多少個,得視乎情況而定。補足性音符既能把字的讀音注得更清楚,亦能增加字形結構上的一些變化,所以除了起到分化字形的作用之外,還能增加字的美感或者填補一些尷尬的空間。

古漢文亦會把補足性音符附加在一些主體義符或假借字上,但這種情況並不普遍。主體義符有自己的讀音,理論上無須附加補足性音符來注出它的讀音。但是,有些主體義符形體複雜、筆劃繁多,寫法很難完全統一,甲骨象形〈鷄〉字就是一個好的例子。為了讓別人更容易把象形〈鷄〉字認出來,古漢人於是在象形〈鷄〉字上附加音符〈奚〉。當大家見到〈奚〉這個聲旁時,就會很容易知道是〈鷄〉字。假借字是借用一個同音字得來的,而由於這個同音字已經作一個音符使用,所以理論上無須再附加另一個音符來注音。但補足性音符亦有分化字形的作用,所以在漢字中仍然有一些字是由假借字和補足性音符所組成的,例如〈翌〉這個字便是由假借字〈翼〉和補足性音符〈立〉這兩個音符組成。有學者稱〈翌〉這類字為 “兩聲字”。可是,這類字在漢字中為數並不多。在漢字中,在假借字上附加補足性音符可遠遠比不上在假借字上附加補足性義符那樣普遍。把補足性義符附加在假借字上,便會造成一個一個形聲字。形聲字中的形旁發展至戰國時代,相信已經演變成格氏所說的類符。形聲字中的形旁能夠顯示形聲字在字義上所屬的大類,所以對理解形聲字的字義有一定的幫助。以〈氡〉這個形聲字為例,一般人見到這個字時,會知道是一種氣體,亦會知道它的讀音,雖然不知道這種氣體有甚麽特性。但在一般情況下,閱讀時遇到這個字,只需要知道這是一種氣體便可能已經足夠了。

小結

格氏稱三大古典文字為詞-音節文字,認為創造這種文字的方法有六種:(1)Primary ‘基本的’;(2)Associative ‘聯想性的’;(3)Diagrammatic ‘圖式的’;(4)Semantic indicator ‘指示字義的符號’;(5)Phonetic transfer ‘借用同音字’;(6)Phonetic indicator ‘指示讀音的符號’。上文已經指出,三大古典文字的基本單位是語素字,而不是詞字。語素字的數量遠比詞字少,三大古典文字中的常用語素字相信都在三千個之內。而且,語素字有獨體字和合體字兩種,而組成合體字的部件(或稱偏旁)都基本上源自獨體字,所以需要學習的常用部件大約只有一千個。因此,三大古典文字並不如格氏所說般難學。至於造字法方面,格氏所說的基本的方法,應該包括許慎所說的象形和會意。格氏所說的聯想法,應該類似許慎所說的轉注。格氏所說的圖式造字法,只有小部分記數字是用這種方法造出來的。格氏所說的指示字義的符號,大概是指合體字中那些表義的偏旁。格氏所說的借用同音字的方法,應該類似許慎所說的假借。格氏所說的指示讀音的符號,大概是指合體字中那些補足性音符,但補足性音符在漢字中卻並不多見。值得注意的是,從格氏在其《文字研究》一書的行文可以看到,格氏所說的詞-音節文字(word-syllabic system 或 logo-syllabic system),往往是指意符和音節符並用的文字。

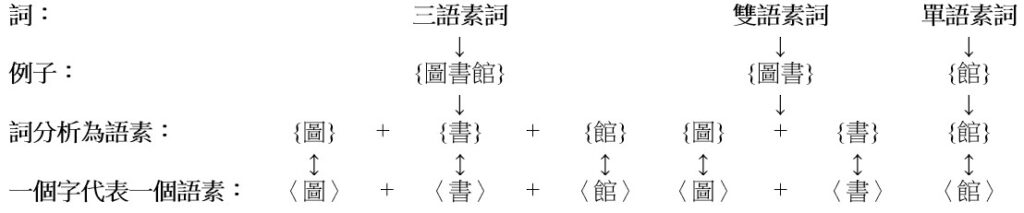

格氏把三大古典文字稱為詞-音節文字。嚴格來說,詞-音節文字這個稱謂並不恰當,原因有二。第一,三大古典文字所書寫的語言單位是語素,而非格氏所說的詞。在語法分析上,詞比語素高一級。詞由一個、兩個或幾個語素構成,例如: {圖書館} 是一個三語素詞,由 {圖}、{書}、{館} 三個語素構成;{圖書} 是一個雙語素詞,由 {圖} 和 {書} 這兩個語素構成;{館} 是一個單語素詞,由 {館} 這個語素單獨構成。在三大古典文字中,在絕大多數的情況下,三語素詞、雙語素詞、單語素詞分別會用三個字、兩個字、一個字寫出來。換句話說,在三大古典文字中,一個字基本上代表一個語素,而不是一個詞。下面表五十四顯示三大古典文字所書寫的語言單位是語素,而不是詞。

表五十四 三大古典文字用字把語素寫出來

第二,格氏所說的詞-音節文字,是指詞符和音節符並用的文字。嚴格來說,詞符應該是指代表詞的符號。創造詞符的方法可以有多種,既可以用意符把詞的意義寫出來,也可以音節符把詞的音節讀音寫出來,亦可以結合意符和音節符把詞的意義和讀音同時寫出來。無論是用哪一種方法所造出來的符號,都叫做詞符。換句話說,詞符可以分為好幾種,而音節符只是其中的一種。但從格氏在其《文字研究》一書的行文可以看到,格氏所說的詞符其實往往是指相對於音節符的意符,並非一般人所理解的詞符,格氏對詞符的用法似乎頗為個人化。

Views: 41