11.2 我們的看法(第三部分)

漢語語素 {欠} 和 {吹} 的寫法

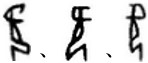

殷商時代,〈欠〉字已經見於甲骨文,字形似乎顯示一個人正在打呵欠的樣子。《甲骨文編》收有 7 個〈欠〉字,全是獨體字,字形都很簡約,其中 3 個寫成:

圖六十三 甲骨文〈欠〉字

字形隱約顯示一個跪坐着的人正張着口打呵欠,所以甲骨〈欠〉字應該是一個簡約的象形字,用來代表 {呵欠} 的 {欠} 這個語素。按《漢語多功能字庫》説,甲骨〈欠〉字用作人名。我們認為,人名一般是有意思的,但意思是‘打呵欠’的人名卻罕見。一個人名之所以會寫成像一個人打呵欠的樣子,其中一個可能的解釋是:該人名的意思相當抽象,例如 {謙讓} 的 {謙},不容易用以形表義的方法來造字,所以不得不借用一個同音字來代表該人名。由於該人名跟 {呵欠} 的 {欠} 這語素同音或音近,所以甲骨〈欠〉字便被借用來代表該人名。

剛才說過,甲骨〈欠〉字相信原本是用來代表 {呵欠} 的 {欠} 。當古漢人為 {欠} 這語素造字時,相信會首先嘗試用以形表義這個最基本的方法來表示‘打呵欠’的意思,因此會嘗試描畫出一個人打呵欠的樣子,從而造出上面圖六十三中那些甲骨〈欠〉字。

殷商時代,〈吹〉字亦已經見於甲骨文,其寫法顯示該字似乎是由〈欠〉字和〈口〉字組成。值得注意的是,甲骨〈吹〉字中的〈欠〉字偏旁並沒有‘打呵欠’的意思,造字者只是想畫出一個張口吹氣的跪坐人形。《甲骨文編》和《續甲骨文編》分別收錄了 4 個和 2 個〈吹〉字,全是合體字,都从欠、从口,代表漢語語素 {吹},其中 3 個寫成:

圖六十四 甲骨文〈吹〉字

漢語語素 {吹} 指口唇撮圓前伸、像吹蠟燭時的動作。除了《甲骨文編》和《續甲骨文編》所收錄的 6 個合體〈吹〉字之外,《金文編》亦收錄了 4 個从欠、从口的合體〈吹〉字。在這 11 個合體〈吹〉字中,只有 1 個字中的〈口〉字偏旁(見上面圖六十四中最右邊的〈吹〉字)是置於〈欠〉字偏旁的背面,其餘 10 個字的〈口〉字偏旁都是置於〈欠〉字偏旁的前面,向着跪坐人形的口部,似乎想強調〈吹〉是指口部的一種動作。甲骨〈吹〉字把〈口〉字偏旁置於〈欠〉字偏旁的前面,向着跪坐人形的口部,就好像甲骨〈鳴〉字把〈口〉字偏旁置於〈鳥〉字偏旁的前面一樣,似乎想強調〈鳴〉字是指雀鳥嘴部的一種動作。由此可見,甲骨〈吹〉字的內在結構應該像甲骨〈鳴〉字一樣。甲骨〈吹〉字可以看成是會意字,从欠、从口,會出‘吹’的意思。

按《漢語多功能字庫》説,甲骨〈吹〉字都用為人名或方國名。我們認為,這些名字未必有‘吹’的意思,之所以寫成像一個人張口吹氣的樣子,一個可能的原因是:這些名字跟 {吹} 這語素同音或音近,所以甲骨〈吹〉字便被借用來代表這些名字。

從甲骨〈欠〉字和〈吹〉字的寫法可以看到,古漢字的創造過程就跟摸着石頭過河的情況差不多,都是見步行步,先順著眼下的情況發展,到出現問題時再想辦法去解決。當〈欠〉字創造出來時,大家都覺得其字形已足以表達‘打呵欠’的意思。到需要創造一個張口吹氣的人形時,例如〈吹〉字,大家才發覺這個張口吹氣的人形原來亦像〈欠〉字,因此就把〈欠〉字那個張口的人形借過來,再在其口部前面附加一個〈口〉字來分化字形,以更明確地表示這個从欠、从口的合體字是‘吹’的意思。

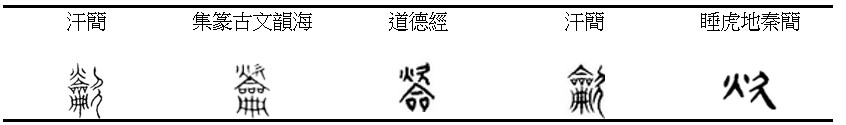

〈吹〉字在戰國時代竟然出現了以下五種不同寫法的異體字:

圖六十五 戰國時代五種不同寫法的異體〈吹〉字

按許慎說,戰國時期,“諸侯力政,不統於王 ……,言語異聲,文字異形。”因此,在戰國時期,同一個漢字往往有好幾種寫法。當要寫 {吹} 這個語素時,有人想到用口吹旺爐火來做飯以及用口吹奏樂器龠的情況,於是把字寫成像左邊第一個字的樣子。這個異體〈吹〉字的構形頗為複雜,从火、从龠、从吹省。字右邊偏旁是〈吹〉字的省形〈欠〉。戰國時期的人可能見過寫得比較象形的〈欠〉字,因此可能會把〈欠〉這個偏旁看成是人張口吹氣的樣子。字左邊的偏旁則由兩個字組成:上部是〈火〉字,下部是〈龠〉字。〈龠〉字的字形表示人用口吹奏龠這種樂器,字的上部顯示人張口吹奏樂器,中間三個口指樂器的管孔,下部則指一排竹管子。在古漢人的日常生活中,用口吹旺爐火來做飯以及用口吹奏樂器是兩種常見的現象。上面圖六十五左邊第一個字的整個構形,似乎就是想表示上述兩種用口吹氣的情況。

現在說説左邊第二個字。這個字用楷書可以寫成〈䶴〉,可見這個字的字形結構跟左邊第一個字基本上相同,只不過它右邊的偏旁〈欠〉已經移至右上方,跟〈火〉字合併成〈炊〉字。因此左邊第二個字可以說是由〈炊〉字和〈龠〉字組成。這個字的構形似乎亦是想表示用口吹旺爐火以及用口吹奏樂器的情況。左邊第三個字見於西漢初期所抄寫的《道德經》,字的寫法卻很可能承接自戰國時期的寫法。這個字的構形亦相當清楚,从炊、从龠省,其意思跟左邊第二個字相同。

上面圖六十五中最後的兩個字,用楷書可以寫成〈龡〉和〈炊〉。這兩個字相信是從左邊第一個字分化出來的。〈龡〉字似乎專用來表示用口吹奏樂器,而〈炊〉字則相信專用來表示用口吹旺爐火來做飯。

戰國時代,〈吹〉和圖六十五中的五個異體字雖然寫法有異,但音義卻是相同的,同樣都是用來代表語素 {吹}。經過無數人次的使用之後,圖六十五中的五個異體字除了〈炊〉字之外,都自然而然地被淘汰了。原因很可能是最後發覺並沒有需要寫出形體這樣複雜的字。這些字被淘汰後,當然有助減輕學習漢字的負擔。而〈炊〉字之所以能夠保留下來,一定有好的理由。{炊} 相信是從 {吹} 這個語素衍生出來的,表示 {吹} 的衍生義‘吹旺爐火做飯’。由於這個衍生義常用於 {炊事}、{炊具}、{炊煙}、{巧婦難為無米之炊} 等詞語,所以有〈炊〉這個專用字來表示‘吹旺爐火做飯’,把上述詞語寫成〈炊事〉、〈炊具〉、〈炊煙〉、〈巧婦難為無米之炊〉,明顯勝過把這些詞語寫成〈吹事〉、〈吹具〉、〈吹煙〉、〈巧婦難為無米之吹〉。用〈炊〉替代〈吹〉,詞義顯然更加明確。(待續)

Views: 1